|

|

| Seite neu erstellt Mai 2025 |

|

Kontakt |

|

|

|

Programmübersicht |

|

|

|

Bestelltext |

|

|

|

| Infos auf dieser Seite |

... als pdf |

|

|

|

|

Eingabeoberfläche ............... |

|

|

|

Lastfalldialog ........................ |

|

|

|

Querschnittsklassifizierung ..... |

|

|

|

System ................................. |

|

|

|

Einzellastdialog .................... |

|

|

|

Querschnittstragfähigkeit ....... |

|

|

|

Querschnitt ........................... |

|

|

|

Streckenlastdialog ................. |

|

|

|

Biegeknicken ......................... |

|

|

|

benutzerdefinierte Stahlgüte |

|

|

|

Nachweiseinstellungen .......... |

|

|

|

Biegedrillknicken .................... |

|

|

|

Belastung ............................. |

|

|

|

Nationale Anhänge ................ |

|

|

|

Druckdokument ..................... |

|

|

|

|

|

|

|

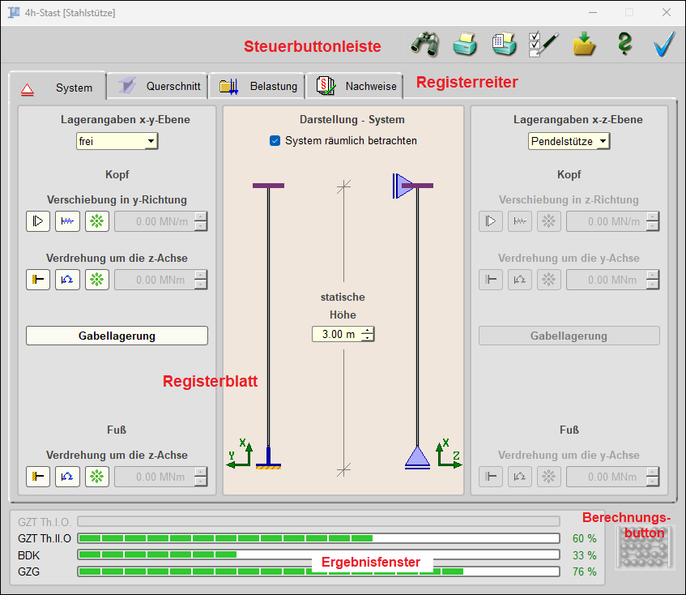

| Das Haupteingabefenster ist in die

gekennzeichneten Bereiche unterteilt. |

|

|

|

| Bild vergrößern |

|

|

|

|

|

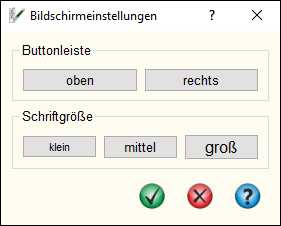

Standardmäßig befindet sich am oberen

Bildschirmrand die Steuerbuttonleiste mit den Hauptfunktionen

des Programms. |

| Über die Einstellungen der Bildschirmdarstellung kann die Steuerbuttonleiste auch seitlich angeordnet werden. |

|

| Steuerbuttons |

|

|

| Nachfolgend werden die Funktionen der

Steuerbuttons beschrieben. |

|

|

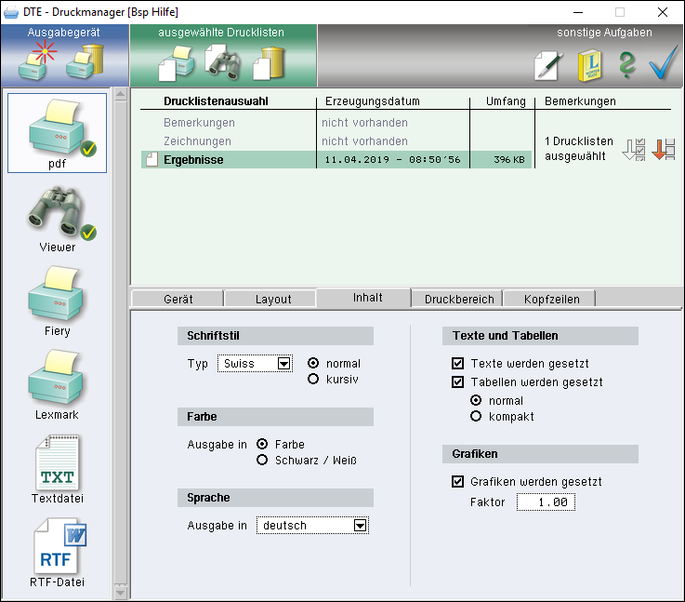

| öffnet das Fenster zur

Drucklistenvorschau (DTE® - Viewer) |

|

|

|

|

|

|

| Bild vergrößern |

|

|

|

|

|

|

| öffnet den Druckdialog

zur Bestimmung des Ausgabegeräts (DTE® - Druckmanager) und

den damit zusammenhängenden Einstellungen |

|

|

|

|

|

|

| Bild vergrößern |

|

|

|

|

|

|

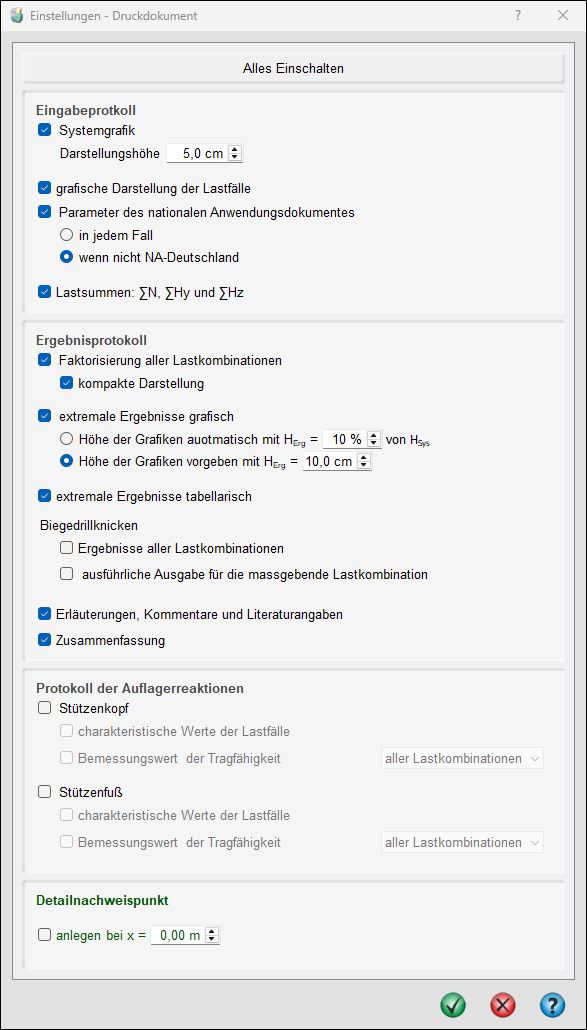

| öffnet den Dialog zur

Gestaltung des Druckdokuments |

|

|

|

Hier können Elemente aus Eingabe- und

Ergebnisprotokoll für die Druckliste deaktiviert und die Höhen der

grafischen Elemente angepasst werden. |

|

|

|

|

Wird die Option für den Detailnachweispunkt aktiviert, erweitert sich das

Druckdokument um den

Abschnitt Detailnachweispunkt. |

Für die mit der Koordinate x

definierte Stelle werden dort für alle geführten Nachweise die

Ergebnisse

aller Lastkombinationen aufgeführt. |

| Der Detailnachweispunkt dient

damit der Nachvollziehbarkeit von punktuellen Nachweisergebnissen. |

| Das reguläre Ergebnisprotokoll enthält demgegenüber nur

extremale Ergebnisse. |

|

|

|

|

|

| ruft den Dialog zur Einstellung der Eigenschaften der Bildschirmdarstellung auf |

|

|

|

|

|

|

| Sicherung der aktuellen

Einstellungen |

|

|

|

|

| ruft die Online-Hilfe auf |

|

|

|

|

|

|

| Registerreiter |

|

|

| Über die Registerreiter erreicht man die

vier Registerblätter System, Querschnitt, Belastung und Nachweise. |

| In den Registern können alle

rechenrelevanten Parameter angepasst werden. |

| Die Darstellung des Registerblattinhalts

nimmt den größten Teil des Fensters ein. |

|

| Ergebnisfenster |

|

|

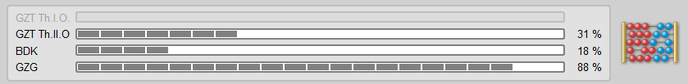

| Im Ergebnisfenster im unteren Bereich der Oberfläche wird

die Ausnutzung der aktivierten Nachweise angezeigt. |

| Ein grüner Balken (≤ 100%) bedeutet, der Nachweis wurde erfüllt; ein

roter Balken (>100%), dass der Nachweis nicht erfüllt wurde. |

| Wenn sich an den rechenrelevanten Daten

etwas geändert hat, werden die Balken grau dargestellt, zeigen aber

weiterhin das Ergebnis des letzten Rechengangs an. Dafür ist

dann der Berechnungsbutton wieder farbig und aktiv. |

|

|

|

| Berechnungsbutton |

|

|

|

| Mit dem Berechnungsbutton wird die Berechnung gestartet. |

| Während der Berechnung wird ein

zusätzliches Fenster geöffnet, in dem der Rechenfortschritt und

eventuelle Fehler oder Warnungen darstellt werden. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

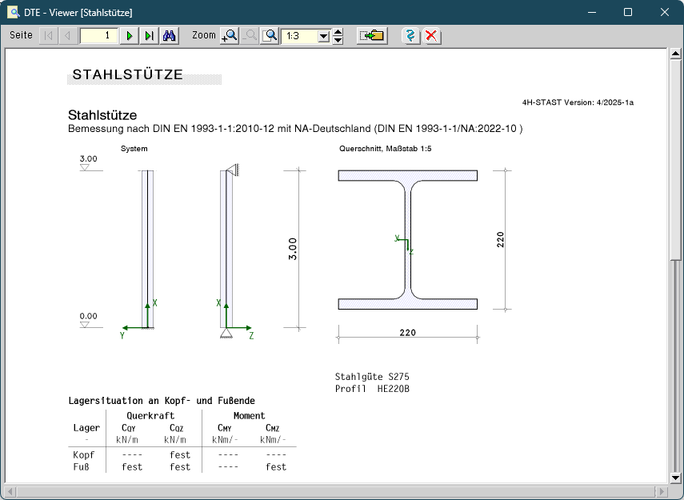

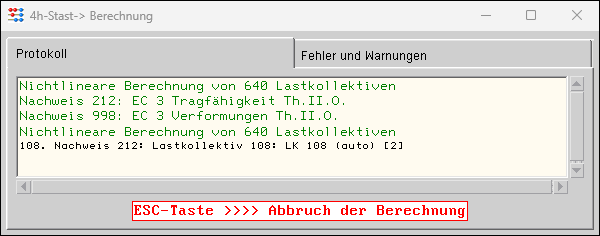

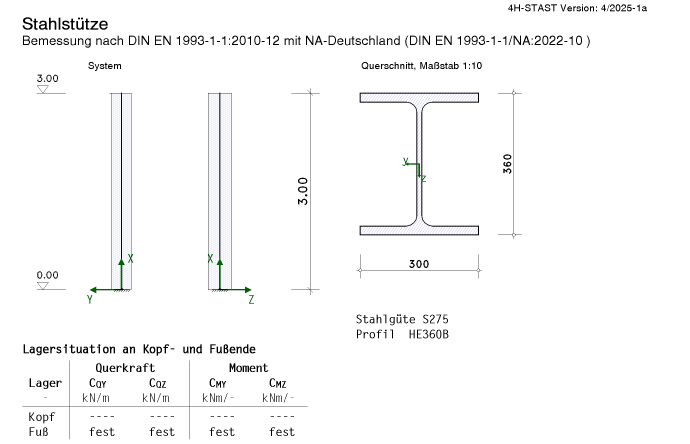

| Im ersten Registerblatt wird das statische System definiert. |

|

|

|

| Bild vergrößern |

|

|

|

|

|

| Die Angaben zum System beschränken sich auf die Höhe und die Lagerangaben an Kopf und Fuß der Stütze. |

Über eine Auswahlbox können die Lagerbedingungen direkt für eine Pendel- oder eine Kragstütze festgelegt

werden; die Buttongruppen für die Lagerbedingungen im Kopf- und Fußbereich sind inaktiv. |

Ist die Option frei ausgewählt, sind die

Buttongruppen aktiv und individuelle Lagerbedingungen können

eingestellt werden. |

| Am Kopf kann je Achsrichtung eine Verschiebungs- und Verdrehungsbehinderung definiert werden. |

| Um den Nachweis gegen Biegedrillknicken führen zu können, muss eine Gabellagerung vorhanden sein, die synchron für beide Achsrichtungen aktiviert werden kann. |

| Am Fußpunkt kann nur die Verdrehungsbehinderung manipuliert werden. |

Hierzu werden jeweils drei Schalter (Buttongruppe) angeboten, mit denen

die zugeordnete Verformung gänzlich unterbunden (starres Lager, linker

Schalter), von einer Feder gedämpft (mittlerer Schalter) oder als

uneingeschränkt

verformbar (rechter Schalter) festgelegt werden

kann. |

Im Falle einer elastischen Lagerung muss die der Feder zugeordnete

Federkonstante im Eingabefeld rechts

neben der Schaltergruppe mit einem Wert > 0 angegeben werden. |

Ist die Option System räumlich betrachten deaktiviert, werden die Eingabemöglichkeiten zur X-Y-Ebene

deaktiviert. Die Lasteingabe wird dann gleichfalls reduziert. |

|

|

|

|

|

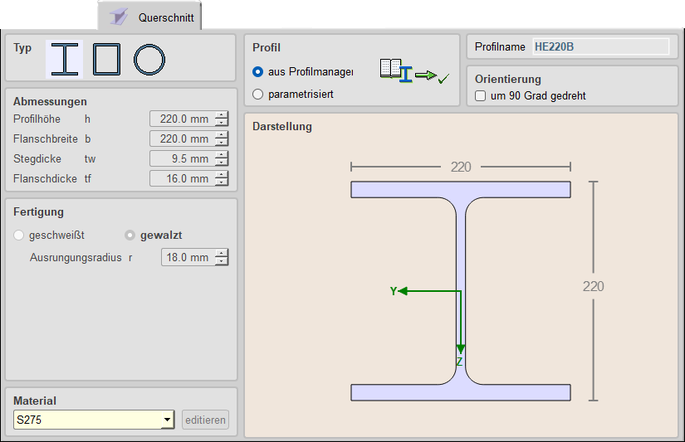

| Im zweiten Registerblatt sind Form, Abmessungen und Material des Stützenquerschnitts festzulegen. |

|

|

|

| Bild vergrößern |

|

|

|

|

|

| Der gewählte Querschnitt wird im rechten unteren Teil des Eigenschaftsblatts maßtäblich

dargestellt. Die Vermaßung von Höhe und Breite erfolgt in [mm]. |

|

|

| als Querschnittstyp können I- (bzw. doppel-T-), Rechteck- und Rohrprofile verwendet werden |

|

|

|

|

der Querschnitt kann entweder über den pcae-eigenen

Profilmanager

in das Programm importiert oder als parametrisiertes Stahlprofil eingegeben werden. |

| Um ein Standardprofil aus dem Angebot des Profilmanagers zu

wählen, ist die Profilauswahl anzuklicken. |

|

|

|

|

| der Name des aktuell gewählten Profils wird oben rechts ausgewiesen |

|

|

|

|

| standardmäßig sind die Querschnitte mit der starken Achse in Z-Richtung ausgerichtet. |

| Wird das Profil um 90 Grad gedreht, ist im Falle eines I-Profils der Steg in Richtung der Y-Achse ausgerichtet. |

|

|

|

|

| soll

das Profil parametrisiert beschrieben werden, sind die Eingabefelder

im Abschnitt Abmessungen aktiv und können vom Anwender geändert werden. |

| Ist ein Standardprofil gewählt, zeigen die Felder die

zugehörigen Werte an und sind inaktiv. |

|

|

|

|

| für parametrisiert beschriebene Profile ist zusätzlich die Fertigung anzugeben. |

| Im Falle von geschweißten Querschnitten kann zwischen den Nahttypen Kehlnaht und Stumpfnaht unterschieden werden. Für Kehlnähte ist

die Nahtdicke anzugeben. |

| Ist das Profil gewalzt, ist bei I-Profilen der

Ausrundungsradius zwischen Steg und Flansch anzugeben; bei

Rechteckprofilen auch der äußere und innere Radius der Ausrundung in den Ecken. |

|

|

|

|

| als Material werden die folgenden typisierten Stahlsorten vorgehalten (s. EC 3-1-1, 3.2.1, Tab.3.1) |

|

|

| Material aus anderen Produktnormen kann berücksichtigt werden, indem der Eintrag frei gewählt wird. |

| Dann kann eine benutzerdefinierte Stahlgüte angelegt werden, bei der alle zur Bemessung in diesem

Programm verwendeten Parameter verändert werden können. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Hier können alle für das Programm relevanten Parameter einer Stahlsorte direkt vorgegeben werden. |

Dies sind der Elastizitätsmodul und die Festigkeiten fy und fu, die je nach Dicke des Bauteils variieren können,

sowie der Korrelationsbeiwert βw, der

bei der Bemessung einer Schweißverbindung mit Kehlnähten relevant ist. |

| Zur genaueren Bezeichnung der Stahlsorte steht ein Text-Eingabefeld zur

Verfügung. |

|

|

|

|

|

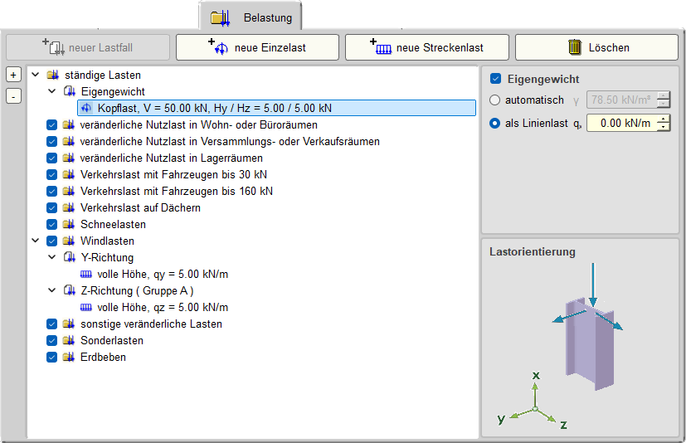

| Im dritten Registerblatt sind die Belastungen festzulegen, für die die Stütze bemessen werden soll. |

|

|

|

| Bild vergrößern |

|

|

|

|

|

| Allgemeines |

|

|

| Einwirkungen und zugehörige Lastfälle werden in einer

Baumstruktur angeordnet. |

| Anders als in anderen pcae-Programmen müssen

die Einwirkungen nicht vom Anwender angelegt werden. |

Für alle vom

Eurocode vorgesehenen Einwirkungsarten ist bereits je ein Eintrag

vorhanden, der nicht gelöscht

werden kann. |

Optional können die Einwirkungen - mit Ausnahme der ständigen Einwirkung - über das Häkchen in der

zweiten Spalte deaktiviert werden. |

Die Einwirkungen bestimmen die

Eigenschaften der ihnen zugeordneten Lastfälle. Diese Eigenschaften

haben

Einfluss auf die Bildung der Extremalbildungsvorschriften und

Lastkollektive der zu berechnenden Nachweise. |

|

| Die Symbole in der Baumstruktur haben folgende Bedeutungen |

|

|

|

| Die Buttons neuer Lastfall, neue Einzellast und neue Streckenlast sind selbsterläuternd. |

Ein ganzer Lastfall oder einzelne Lastbilder können über den löschen-Button entfernt werden. Gelöscht wird

dabei immer die farbig unterlegte Zeile im Baum. Bei Löschen von Lastfällen werden alle untergeordneten

Lastbilder ebenfalls entfernt. |

|

|

|

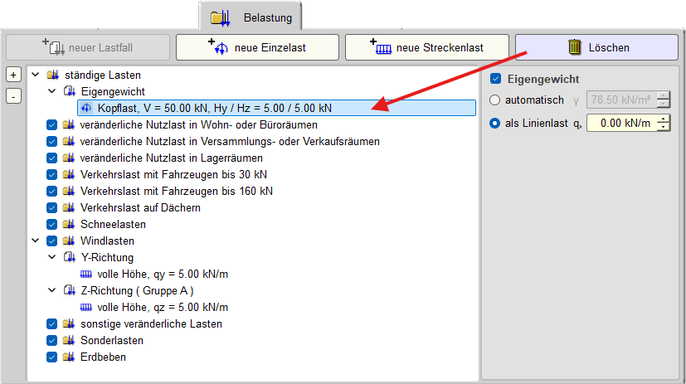

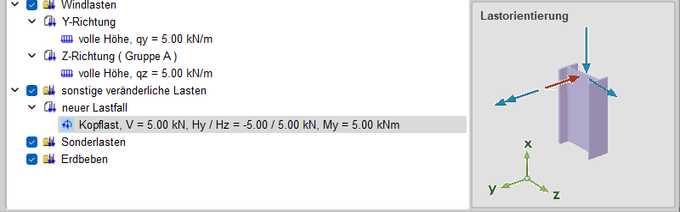

| Bild vergrößern |

|

|

|

|

|

| Durch einfachen Klick auf eine Zeile wird der Eintrag durch eine

blaue Unterlegung markiert. |

| Durch Doppelklicken einer

Zeile erscheint ein Dialog zur

Bearbeitung von Lastfall, Einzellast oder Streckenlast. |

|

| Eigengewicht |

|

|

Das Eigengewicht kann automatisch aus den Abmessungen des Querschnitts und dem Wert γ für das

Raumgewicht ermittelt oder direkt als Linienlast vorgegeben werden. |

|

| Lastorientierung |

|

|

| Wenn der markierte Eintrag im Baum ein Lastbild (Einzel- oder

Linienlast) ist, wird im Bereich unten rechts die Orientierung der

Lastbildkomponenten dargestellt. |

Die Pfeile zeigen dabei nur die

Richtung an, die Größe der Symbole ist unabhängig von den

Lastbildordinaten.

Sind die Pfeile rot, bedeutet dies, dass die Ordinate

negativ definiert ist. |

|

|

|

| Bild vergrößern |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Mit diesem Dialog werden die

Eigenschaften eines Lastfalls festgelegt. |

|

|

|

| Wird dieser Dialog über die Funktion neuer Lastfall aufgerufen, kann hier im oberen Bereich die Zuordnung zu einer gegebenen

Einwirkung ausgewählt werden. |

| Bei einem späteren Aufruf über

Doppelklick auf den Eintrag des Lastfalls in der Baumstruktur kann

die zugeordnete Einwirkung nicht mehr verändert werden. |

|

| Der Lastfalltyp unterscheidet zwischen additiven und alternativen Lastfällen. |

|

Ein additiver Lastfall wirkt (günstig oder ungünstig) immer

unabhängig von anderen Lastfällen. Als Beispiel für

additive

Verkehrslasten können Lastfälle genannt werden, die feldweise Nutzlasten

enthalten, die jeder für sich

aber auch alle gemeinsam (jedes

Feld belastet) vorkommen können. |

|

Alternative Lastfälle werden zu Gruppen

zusammengefasst. Hierbei gilt die Regel, dass immer nur der Lastfall

einer Gruppe mit der ungünstigsten Auswirkung auf den betrachteten

Nachweispunkt zur Anwendung kommt. |

| Die Lastfälle ein und derselben

alternativen Gruppe schließen einander aus. |

| Als Beispiel für

alternative Verkehrslasten sind Windlastfälle zu nennen, die

unterschiedliche Windrichtungen untersuchen. |

|

|

|

|

|

|

| In diesem Dialog werden die Eigenschaften einer Einzellast festgelegt. |

|

|

|

| Im Kopfbereich erfolgt über zwei Auswahlboxen die Zuordnung zu Einwirkung

und Lastfall. |

| Als Ort der Lasteinleitung können der Stützenkopf oder eine

freie Höhe gewählt werden. |

|

| Das Lastbild selbst setzt sich aus folgenden Anteilen zusammen |

|

| senkrechte Kraft (positive Wirkungsrichtung nach unten) |

|

|

| horizontale Kraft in y- und z-Richtung |

|

|

| Momentenbelastung um y- und z-Achse (positiv rechtsdrehend um

die jeweilige Achse) |

|

|

|

|

|

|

|

| In diesem Dialog werden die Eigenschaften einer Streckenlast festgelegt. |

|

|

|

| Im Kopfbereich erfolgt über zwei Auswahlboxen die Zuordnung zu Einwirkung

und Lastfall. |

Als Lastformen stehen konstante, linear veränderliche und Teilstrecken-

oder Streckenlasten über die

gesamte Höhe zur Auswahl. |

| Je nach Lastform sind die Ordinaten für obere und untere Einleitungshöhe

sowie die Lastgröße anzugeben. |

| Streckenlasten wirken immer horizontal in y- oder z-Richtung. |

|

|

|

|

|

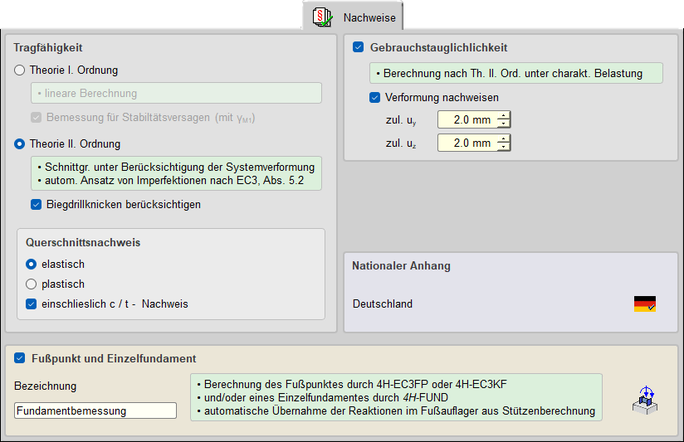

| Im vierten Registerblatt werden die zu führenden Nachweise für die Stahlstütze ausgewählt. |

|

|

|

|

| Bild vergrößern |

|

|

|

|

|

| Tragfähigkeit |

|

Für den Nachweis der Tragfähigkeit kann die Berechnung entweder nach Theorie I. Ordnung

oder Theorie II. Ordnung erfolgen. |

|

| Nachweis Theorie I. Ordnung |

| Bei Auswahl der Option Theorie I. Ordnung wird die Berechnung am statischen System ohne Berücksichtigung von Verformungen durchgeführt. |

| Bei aktivierter Option Bemessung für Stabilitätsversagen wird auf der Widerstandsseite das Sicherheitsniveau für Stabilitätsversagen angenommen und der Teilsicherheitsbeiwert γM1 verwendet (andernfalls γM0). |

|

| Nachweis Theorie II. Ordnung |

| Bei Auswahl der Option Theorie II. Ordnung wird die Berechnung unter Berücksichtigung der Systemverformung durchgeführt. |

| Die geometrischen Imperfektionen werden automatisch entspr. EC3-1-1, Abs. 5.3, berücksichtigt. |

Bei aktivierter Option Biegedrillknicken berücksichtigen wird zusätzlich ein Nachweis der Stabilität

nach EC3, Abs. 6.3, geführt. |

|

|

|

|

|

| Querschnittsnachweis |

|

| Für den Querschnittsnachweis stehen zwei Berechnungsmethoden zur Verfügung. |

Bei Auswahl der Option elastisch wird der Querschnittsnachweis auf Basis der elastischen

Querschnittstragfähigkeit

n. EC3-1-1, Abs. 6.2.1(5), durchgeführt. |

Bei Auswahl der Option plastisch wird der Querschnittsnachweis auf Basis der plastischen

Querschnittstragfähigkeit

n. EC3-1-1, 6.2.1(6), durchgeführt

(Teilschnittgrößenverfahren mit Umlagerung). |

| Die Option einschließlich c / t - Nachweis aktiviert den vereinfachten Beulnachweis, der über die Breiten-/Dickenverhältnisse

n. EC3-1-1, Tab. 5.2, geführt wird. |

|

|

|

|

|

| Gebrauchstauglichkeit |

|

| Durch Aktivierung der Option Gebrauchstauglichkeit wird der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit durchgeführt. |

| Die Berechnung erfolgt nach Theorie II. Ordnung unter charakteristischer Belastung. |

| Bei aktivierter Option Verformung nachweisen werden Durchbiegungen und Verformungen geprüft. |

| Die zulässigen Verformungen können durch zul. ux für die horizontale und zul. uy für die vertikale Richtung vorgegeben werden. |

|

|

|

|

|

| Nationaler Anhang |

|

|

|

|

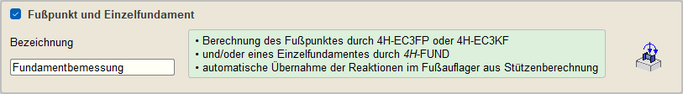

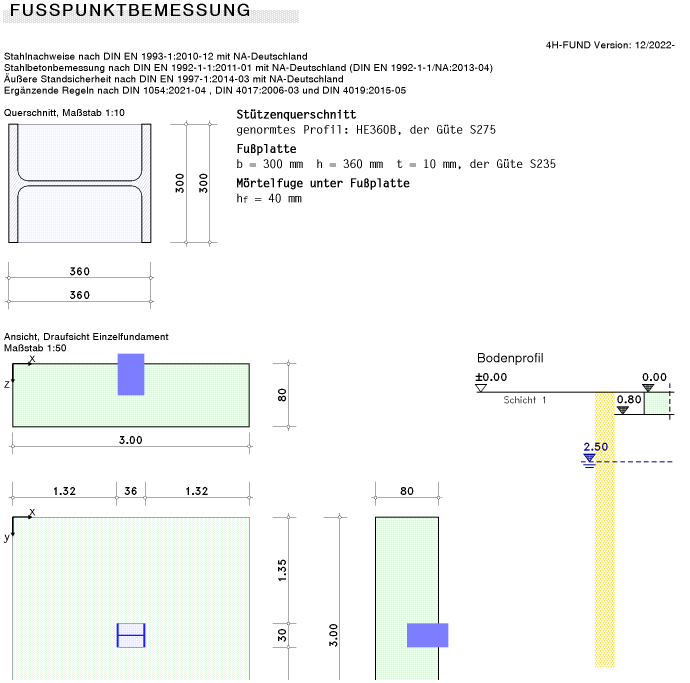

| Fußpunktbemessung |

|

Wenn das Programm 4H-FUND

und mindestens ein Detailnachweis zur Bemessung von Stahlstützenfüßen

(4H-EC3FP oder 4H-EC3KF) installiert ist, kann für den

Stützenfußpunkt die Berechnung und Bemessung eines Einzelfundaments mit

automatischer Lastweiterleitung durchgeführt werden. |

|

|

|

| Bild vergrößern |

|

|

|

|

|

| In diesem Fall wird im unteren Teil des Registerblatts ein

zusätzlicher Teil sichtbar, über den die Bemessung eines Einzelfundaments

aktiviert werden kann. |

| Über einen Klick auf den Button mit dem Fundamentsymbol öffnet sich ein Eingabefenster zur Definition

der fundamentspezifischen Parameter. Alle Einzelheiten dazu sind der Hilfe zu 4H-FUND zu entnehmen. |

| Wesentlicher Unterschied zur regulären Eingabe von 4H-FUND ist, dass die Stützenlasten und der Stützenquerschnitt nicht vorgegeben werden können, da sie automatisch aus der Stützenberechnung übernommen werden. |

Die maßgebenden Stützenlasten für die Fundamentbemessung werden

aus den Auflagerreaktionen am

Stützenfuß ermittelt. |

|

|

|

|

|

|

|

|

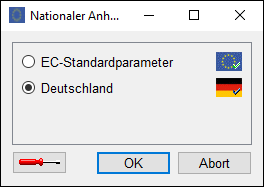

| Die Eurocode-Normen gelten nur in

Verbindung mit ihren nationalen Anhängen in dem

jeweiligen Land, in dem das Bauwerk erstellt werden soll. |

| Für ausgewählte Parameter

können abweichend von den Eurocode-Empfehlungen (im

Eurocode-Dokument mit 'ANMERKUNG' gekennzeichnet) landeseigene Werte bzw. Vorgehensweisen angegeben

werden. |

| In pcae-Programmen können

die veränderbaren Parameter in einem separaten Eigenschaftsblatt

eingesehen und ggf. modifiziert werden. |

|

|

| Dieses Eigenschaftsblatt dient dazu, dem

nach Eurocode zu bemessenden Bauteil ein nationales Anwendungsdokument

(NA) zuzuordnen. |

| NAe enthalten die Parameter der nationalen

Anhänge der verschiedenen Eurocodes (EC 0, EC 1, EC 2 ...) und

ermöglichen den pcae-Programmen das Führen

normengerechter Nachweise, obwohl sie von Land zu Land unterschiedlich

gehandhabt werden. |

| Die EC-Standardparameter (Empfehlungen ohne

nationalen Bezug) wie auch die Parameter des deutschen nationalen

Anhangs (NA-DE) sind grundsätzlich Teil der pcae-Software. |

Darüber hinaus stellt pcae

ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem weitere NAe aus Kopien der

bestehenden NAe erstellt werden können. Dieses Werkzeug, das

über ein eigenes Hilfedokument verfügt, wird normalerweise

aus

der Schublade des DTE®-Schreibtischs heraus

aufgerufen. Einen direkten Zugang zu diesem Werkzeug liefert

die kleine Schaltfläche hinter dem Schraubenziehersymbol. |

|

|

|

|

|

| Bei druckbeanspruchten, dünnwandigen Querschnitten

ist der Nachweis gegen lokales Beulen einzelner Querschnittsteile

notwendig. |

| Der allgemeine Beulsicherheitsnachweis ist in EC 3-1-5

geregelt. |

| In EC 3-1-1, 5.5, ist der Nachweis der Querschnittsklassifizierung

als vereinfachter Beulnachweis angegeben. |

| Die Querschnittsklassen sind gemäß EC 3-1-1,

5.5(1), wie folgt definiert |

|

|

|

| Querschnitte können plastische Gelenke

oder Fließzonen mit ausreichender plastischer Momententragfähigkeit

und Rotationskapazität für die plastische Berechnung

ausbilden |

|

|

|

|

|

| Querschnitte können die plastische

Momententragfähigkeit entwickeln, haben aber aufgrund

örtlichen Beulens nur eine begrenzte Rotationskapazität |

|

|

|

|

|

| Querschnitte erreichen für eine elastische

Spannungsverteilung die Streckgrenze in der ungünstigsten

Querschnittsfaser, können aber wegen örtlichen

Beulens die plastische Momententragfähigkeit nicht

entwickeln |

|

|

|

|

|

| Querschnitte sind solche, bei denen örtliches

Beulen vor Erreichen der Streckgrenze in einem oder mehreren

Teilen des Querschnitts auftritt. |

| Querschnitte der Klasse 4 können vom

Programm nicht behandelt werden. |

|

|

|

Maßgebend für die Einordnung

in die Klassen sind das Verhältnis von Länge zu Dicke

der Querschnittsbleche

(c/t-Verhältnis),

die Lagerung der Blechenden und die Spannungsverläufe

über die Querschnittsteile. |

| Außerdem wird die Stahlfestigkeit

über den Beiwert ε berücksichtigt. |

| Die Einstufung erfolgt gemäß EC 3-1-1, Tab. 5.2. |

|

|

|

|

|

| Spannungsnachweis |

Der Tragsicherheitsnachweis der offenen, dünnwandigen Querschnitte kann nach dem Nachweisverfahren

Elastisch-Elastisch (E-E) (DIN EN 1993-1-1, Abs. 6.2.1(5)) oder nach dem Nachweisverfahren Elastisch-

Plastisch (E-P) geführt werden (DIN EN 1993-1-1, Abs. 6.2.1(6)). |

|

| Beim Nachweisverfahren Elastisch-Elastisch (E-E) werden die

Schnittgrößen (Beanspruchungen) auf Grundlage der Elastizitätstheorie

bestimmt. Der Spannungsnachweis erfolgt mit dem Fließkriterium aus DIN EN 1993-1-1, Abs. 6.2.1(5), Formel 6.1. |

|

Beim Nachweisverfahren Elastisch-Plastisch (E-P) werden die Schnittgrößen (Beanspruchungen) auf Grundlage

der Elastizitätstheorie bestimmt. |

| Anschließend wird mit Hilfe des

Teilschnittgrößenverfahrens (TSV) mit Umlagerung (entspr. Kindmann, R.,

Frickel, J.: Elastische und plastische

Querschnittstragfähigkeit, Grundlagen, Methoden, Berechnungsverfahren,

Beispiele; Verlag Ernst & Sohn, Berlin 2002) überprüft, ob die

Schnittgrößen vom Querschnitt unter Ausnutzung der

plastischen Reserven aufgenommen werden können (plastische

Querschnittstragfähigkeit). |

| Es können Dreiblechquerschnitte und Rohre als Profile oder typisierte Querschnitte unter zweiachsiger

Beanspruchung einschl. St. Venant'scher Torsion und Wölbkrafttorsion

nachgewiesen werden. |

| Dieses Berechnungsverfahren ist allgemeingültiger als die in DIN EN

1993 angegebenen Interaktionen für spezielle

Schnittgrößenkombinationen. |

|

|

| c/t-Nachweis |

| Die Grenzwerte grenz (c/t) werden je nach Nachweisverfahren aus DIN EN 1993-1-1, Abs. 5.5.2, Tab. 5.2, ermittelt. |

| Dies entspricht der Überprüfung der erforderlichen Klassifizierung des Querschnitts. |

| Lässt die Klassifizierung keinen plastischen Nachweis zu, wird der elastische Nachweis geführt. |

|

|

|

|

|

| Der Nachweis gegen Biegeknicken erfolgt nach dem Ersatzstabverfahren

aus EC 3, 6.3.1. |

| Es wird für dünnwandige offene

und Hohl-Profile der Querschnittsklassen 1 bis 3 angewandt. |

|

| Die Nachweisgleichung hat die Form |

|

|

|

| Dabei gilt |

|

|

|

| Der Wert χ ergibt sich aus |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Der Nachweis gegen Biegedrillknicken erfolgt nach dem

Ersatzstabverfahren aus EC 3-1-1, 6.3.2.3. |

| Das Verfahren ist für gewalzte oder gleichartige

geschweißte Querschnitte unter Biegebeanspruchung erlaubt. |

| Es wird für doppelsymmetrische

Doppel-T-Profile der Querschnittsklassen 1 bis 3 angewandt. |

|

| Die Nachweisgleichung hat die Form |

|

|

Hohlprofile sind nach EC 3-1-1, 6.3.2.1(2), nicht biegedrillknickgefährdet,

der Abminderungsfaktor ist also

nicht relevant (χLT,mod = 1). |

| Die Momenten-Querkraft-Interaktion wird n. EC 3-1-1, 6.2.8, durch eine

Verringerung der Streckgrenze berücksichtigt, |

|

| wobei sich die Querkraft aus der Momentenverteilung

(s. EC 3-1-1, Tab. 6.6) ergibt. |

|

| Der Nachweis für Bauteile, die auf Biegung und

Druck beansprucht werden, wird nach EC 3, 6.3.3 geführt. |

| Die Nachweisgleichungen haben die Form |

|

|

|

|

|

|

| Für den Nachweis wird immer von einer Gabellagerung an beiden Enden der Stütze ausgegangen. |

|

|

|

|

|

|

|

| Bei jeder Berechnung erstellt das Programm ein Druckdokument, das über den DTE®-Viewer am Bildschirm eingesehen oder über den DTE®-Druckmanager an ein Ausgabegerät gesendet werden kann. |

| Im Druckdokument werden alle berechnungsrelevanten Parameter protokolliert. |

| Die extremalen Ergebnisse der geführten Nachweise werden sowohl grafisch

als auch tabellarisch dargestellt. |

Zusätzlich wird jeweils die maßgebende Stelle im System mit Angabe der z-Koordinate und zugehörigen

Schnittgrößen ausgegeben. |

| Nacheinander werden die Nachweise für Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit aufgelistet. |

| Am Ende des Druckdokuments steht der Abschnitt Zusammenfassung. |

| Falls eine Fußpunkt- und/oder Fundamentbemessung aktiviert ist, wird diese in einer separaten Druckliste ausgegeben. |

| Nachfolgend werden die Komponenten des vollständigen Druckdokuments mit allen Nachweisen gezeigt. |

|

|

Die Ausgabe beginnt mit dem Systemprotokoll, das Angaben zu statischem System, Querschnitt und

Materialgüten enthält. |

|

|

|

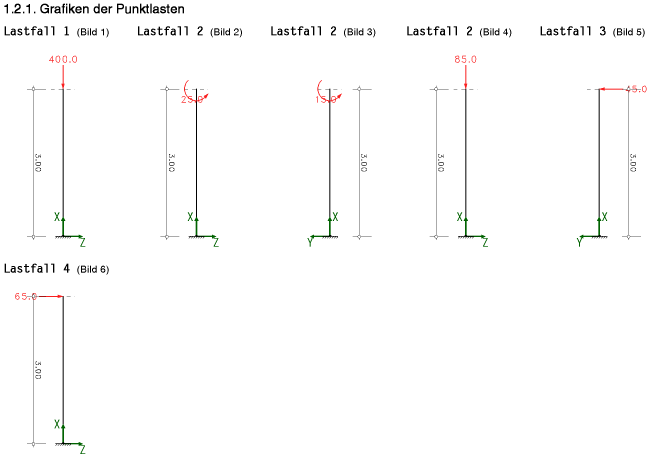

| Darauf folgt das Protokoll der Belastung mit der Struktur von Einwirkungen

und Lastfalleigenschaften sowie einer tabellarischen und grafischen

Darstellung der Lastbilder. |

|

|

|

|

|

Das Eigengewicht, das entweder als Raum- oder Liniengewicht definiert werden kann (s. Belastung), ist immer

dem ständigen Lastfall zugeordnet. |

|

| Zum Abschluss werden die vertikalen und horizontalen Lastsummen protokolliert (wenn dies als Option bei den Druckeinstellungen ausgewählt wurde). |

|

|

|

| Die Ergebnisausgabe beginnt mit dem Tragfähigkeitsnachweis, hier in der

Variante nach Theorie II. Ordnung. |

|

| Hier wird vor Ausgabe der eigentlichen Ergebnisse der vom Programm automatisch gewählte Ansatz

der baulichen Imperfektionen protokolliert. Dies ist zum einen die gewählte Form und Größe der Imperfektionsfigur je

Achsrichtung und zum anderen wie die maßgebende Richtung je

Lastkollektiv ermittelt wird. |

|

| Dann folgt eine Liste der berechneten Lastkollektive mit den Faktoren

der Lastfälle, aus denen sie gebildet werden. |

Dort sind unter den Nachweisen nach Theorie II. Ordnung auch die Anteile der Imperfektionsfiguren enthalten,

die sich

aus der gewählten Richtung ergeben (bezeichnet mit Iy bzw. Iz). |

Da hier im Beispiel alle Lastkollektive eine resultierende Belastung in Achsrichtung aufweisen,

sind die Faktoren

immer 1.0. Bei einer schiefen Belastung könnte das

auch 0.89·Iy und 0.45·Iz lauten. Die resultierende Vektorlänge

der beiden Anteile beträgt aber immer 1 ((0,892 + 0.452) 0.5 = 1.0

). |

|

| Die eigentlichen Ergebnisse folgen in Form von grafischen und

tabellarischen Darstellungen der extremalen Schnittgrößen und des

Bemessungsergebnisses über die Stützenhöhe. |

|

| Abschließend wird protokolliert an welcher Stelle und für welche

Lastkombination das maßgebende Bemessungsergebnis ermittelt wurde. |

|

| Darauf folgt der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit. |

|

Schnittgrößen und

Verformungen werden nach Th. II.Ordnung unter charakteristischer Belastung ermittelt.

Die Ergebnisse werden je Achsrichtung dargestellt. |

|

Wenn in den Druckeinstellungen angewählt, werden nach den Nachweisen noch die Auflagerreaktionen für

Stützenkopf und/oder Stützenfuß protokolliert, die für den

eigentlichen Nachweis der Stütze nicht relevant sind. |

| Es erleichtert aber die Kontrolle der Berechnung und kann zur Bemessung von Anschlüssen

genutzt werden. |

| Zuerst werden die charakteristischen Lagerreaktionen der Lastfälle protokolliert. |

|

| Anschließend werden die Bemessungswerte aus dem Nachweis der Tragfähigkeit ausgegeben. |

|

Zum Abschluss der Druckliste wird eine Zusammenfassung mit einem Überblick

der maximalen

Ausnutzungsgrade aller geführten Nachweise ausgegeben. |

|

| Ist die Fußpunkt- und/oder Fundamentbemessung aktiviert, wird noch eine

zweite Druckliste angelegt, die Ausgaben entspr. der

verwendeten Module 4H-FUND und 4H-EC3FP oder 4H-EC3KF enthält. |

|

|

|

|

|

|

|

| zur Hauptseite 4H-STAST, Stahleinzelstütze |

|

|

|