|

|

| Seite erweitert August 2024 |

|

Kontakt |

|

|

|

Programmübersicht |

|

|

|

Bestelltext |

|

|

|

|

|

|

| Handbuch |

|

|

|

|

|

| Infos auf dieser Seite |

... als pdf |

|

|

|

|

Norm / Material / Querschnitt |

|

|

|

Gewählte Bewehrung .............. |

|

|

|

Schnittgrößenimport ............... |

|

|

|

Bemessungsp./ Schnittgrößen |

|

|

|

Durchführung Bemessung ....... |

|

|

|

Ausdrucksteuerung ................ |

|

|

|

|

|

Nationale Anhänge ................. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

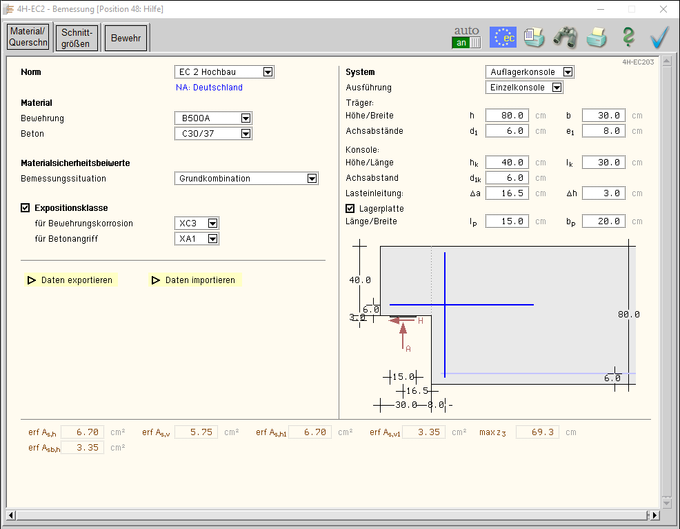

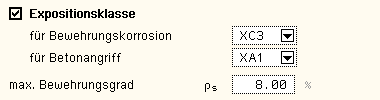

Im ersten Register werden die Material- und Querschnittsparameter

festgelegt. |

|

|

|

|

| Bild vergrößern |

|

|

|

|

|

|

| Norm |

|

|

In einer Liste werden die beiden zur Verfügung

stehenden Bemessungsregeln (Normen)

EC 2 Hochbau und EC 2 Betonbrücken

(s. Literatur)

angeboten. |

|

|

|

|

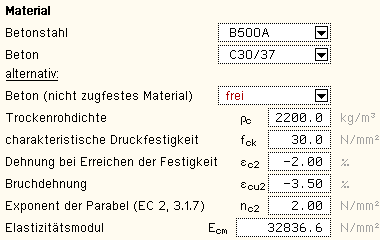

| Material |

|

|

| In einer Liste werden die zur Verfügung

stehenden Betonstahl- und Betongüten angeboten. |

| Die Namen (z.B. C30/37) stehen für eine

Reihe von Parametern, die zur Berechnung verwendet werden. |

| Jeweils am Ende der Liste kann

über den Eintrag frei auf diese Parameter direkt

zugegriffen werden. |

|

| Die Spannungsdehnungslinie des Betonstahls wird

n. EC 2, 3.2.2, bilinear approximiert. |

| Die Spannungsdehnungslinie des Betons im Grenzzustand

der Tragfähigkeit (GZT) entspricht n. EC 2, 3.1.7,

einem Parabel-Rechteck-Diagramm. |

|

|

|

|

| Eine Beschreibung der Baustoffe sowie der o.a. Funktionen

befindet sich hier. |

|

|

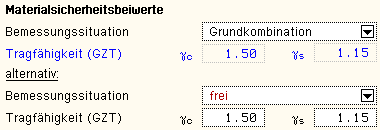

| Materialsicherheitsbeiwerte |

|

|

| Das Bemessungskonzept des Eurocode sieht vor,

dass die Schnittgrößen (Lastseite) mit Teilsicher-heitsbeiwerten

und die Baustoffe (Materialseite) mit Materialsicherheitsbeiwerten

gewichtet werden. |

| Die Bemessung erfolgt für die gewichteten Schnittgrößen

(Bemessungsgrößen), die in Abhängigkeit der Belastungsart

(Kombination) festgelegt wurden. |

|

|

|

| Daher können die Materialsicherheitsbeiwerte

für die Grundkombination, Erdbeben-Kombination oder außergewöhnliche Kombination nach EC 0 vom Programm vorbelegt werden (s. NA). |

Analog zu den Beton- und Stahlgüten kann

über den Eintrag frei am Ende der Liste

auf die Beiwerte direkt

zugegriffen werden. |

| Nähere Informationen zum Sicherheitskonzept

finden Sie hier. |

|

|

| Expositionsklasse |

|

|

| Optional kann die Expositionsklasse des Bauteils berücksichtigt werden. |

| Ist eine Beanspruchungsklasse nicht maßgebend,

kann sie deaktiviert werden. |

| Anhand der Expositionsklasse werden die Betondeckung

und die Mindestbetongüte überprüft. |

|

|

|

| Sind die Werte unterschritten, erfolgt eine Fehlermeldung. |

| Nähere Informationen zur Dauerhaftigkeit und Betondeckung

finden Sie hier. |

|

| Zur Interpretation des Endergebnisses ist die Eingabe

des maximalen Bewehrungsgrads obligatorisch. Wird er

überschritten, erfolgt eine Fehlermeldung. |

|

|

| Der eingegebene Datenzustand kann exportiert

(temporär gesichert) und in einem Bauteil derselben

Klasse (hier: 4H-EC2KB) wieder importiert

werden. |

|

|

|

|

| Querschnitt |

|

|

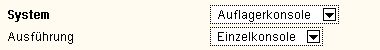

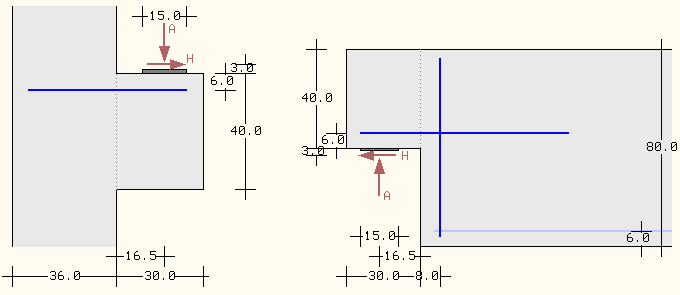

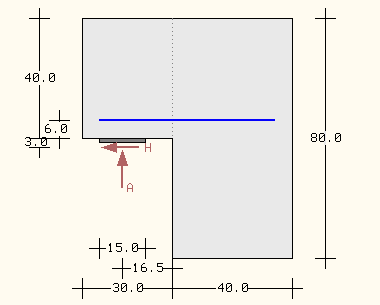

| Das Programm 4H-EC2KB

unterscheidet die Berechnungen für eine Lastkonsole und eine Auflagerkonsole. |

|

|

|

|

|

|

| Beide Konsoltypen können als Einzelkonsole oder Trägerkonsole ausgeführt werden,

wobei Einzelkonsolen eine definierte Breite haben und

mit einer Einzellast beaufschlagt sind, während Trägerkonsolen

entlang eines Balkens führen und mit einer gleichmäßigen

Linienlast belastet sind. |

|

| Bsp. Auflagerkonsole als Trägerkonsole |

|

|

|

|

| Die Lastkonsole kann als Einzelkonsole

entweder an eine Stütze oder einen Träger angeschlossen sein. |

|

|

|

|

| Die geometrischen Parameter werden in Abhängigkeit

der eingestellten Systemdaten abgefragt. |

| Das System wird online am Bildschirm maßstäblich

dargestellt. Die Eingabewerte sind vermaßt. |

|

| Lastkonsole als Einzelkonsole

an einer Stütze |

|

|

| Die Stützenbreite b entspricht der

Systembreite der Einzelkonsole. |

| Optional kann der untere Teil der Konsole abgeschrägt

sein, da er spannungslos bleibt. |

| Es wird nur die Bewehrung, deren Lage für

die Bemessung erforderlich ist, in die Zeichnung aufgenommen |

|

| die Hauptzugbewehrung mit dem Achsabstand d1k |

|

|

|

| Die Abstände der Einzellasten Δa für die

Vertikallast A und Δh für die Horizontallast H sind anzugeben. |

| Optional kann eine Lagerplatte vorgesehen

werden, die sich mittig unter der Vertikallast befindet. |

|

| Lastkonsole

als Einzelkonsole an einem Träger |

|

|

| Die Trägerbreite b entspricht

der Systembreite der Einzelkonsole. |

| Es wird nur die Bewehrung, deren Lage

für die Bemessung erforderlich ist, in die

Zeichnung aufgenommen |

|

| die Felddruckbewehrung mit dem Achsabstand d1 im Träger |

|

|

| die Aufhängebewehrung mit dem Achsabstand e1 im Träger |

|

|

| die Hauptzugbewehrung mit dem Achsabstand d1k in der Konsole |

|

|

|

| Die Abstände der Einzellasten Δa

für die Vertikallast A und Δh für

die Horizontallast H sind anzugeben. |

| Optional kann eine Lagerplatte vorgesehen

werden, die sich mittig unter der Vertikallast

befindet. |

|

| Auflagerkonsole

als Einzelkonsole |

|

|

| Die Trägerbreite b entspricht

der Systembreite der Einzelkonsole. |

| Es wird nur die Bewehrung, deren Lage

für die Bemessung erforderlich ist, in die

Zeichnung aufgenommen |

|

| die Feldzugbewehrung mit dem Achsabstand d1 im Träger |

|

|

| die Aufhängebewehrung mit dem Achsabstand e1 im Träger |

|

|

| die Hauptzugbewehrung mit dem Achsabstand d1k in der Konsole |

|

|

|

| Die Abstände der Einzellasten Δa

für die Vertikallast A und Δh für

die Horizontallast H sind anzugeben. |

| Optional kann eine Lagerplatte vorgesehen

werden, die sich mittig unter der Vertikallast

befindet. |

|

| Last- / Auflagerkonsole

als Trägerkonsole |

|

|

| Mit Trägerkonsole wird ein

Konsolband entlang eines Balkens bezeichnet. In

diesem Programm wird ein einseitiges Konsolband

berechnet. |

| Es wird nur die Bewehrung, deren

Lage für die Bemessung erforderlich ist, in

die Zeichnung aufgenommen |

|

| die Hauptzugbewehrung mit dem Achsabstand d1k in der Konsole |

|

|

| die Aufhängebewehrung mit

dem Achsabstand e1 im Träger |

|

|

|

| Die Abstände der Einzellasten Δa

für die Vertikallast A und Δh für

die Horizontallast H sind anzugeben. |

| Optional kann eine Lagerplatte vorgesehen

werden, die sich mittig unter der Vertikallast befindet. |

|

|

|

|

|

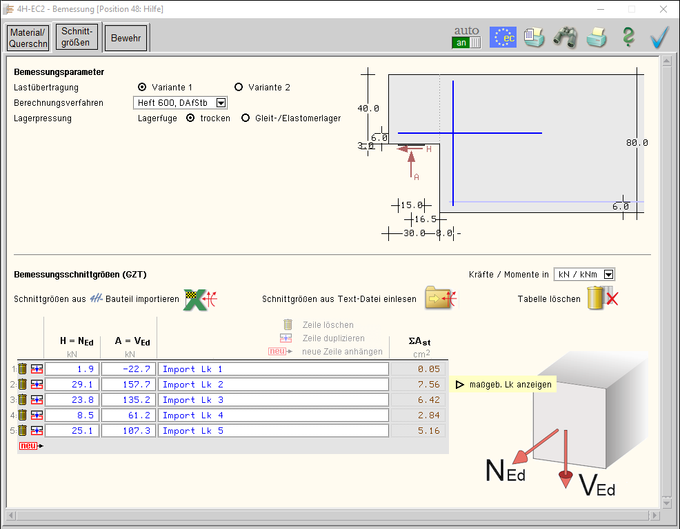

| Erforderliche Bewehrung |

|

|

| Ist die Online-Berechnung (auto)

aktiviert, wird die Bemessung nach jeder

Eingabeaktion automatisch durchgeführt und

das Ergebnis am Bildschirm dargestellt. |

|

|

|

|

| Wird trotz eingeschaltetem auto-Button

kein Ergebnis ausgegeben, ist der Fehlerzustand in der

Druckliste zu untersuchen. |

| Nähere Informationen zur Berechnung

von Konsolen finden Sie hier. |

|

|

|

|

|

|

|

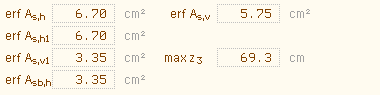

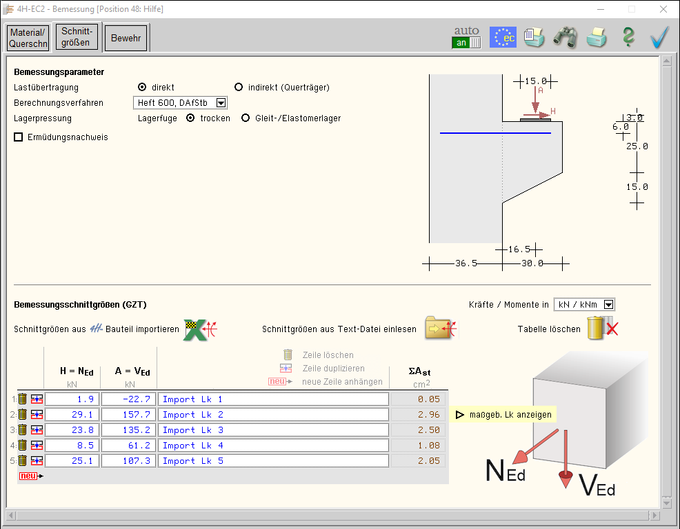

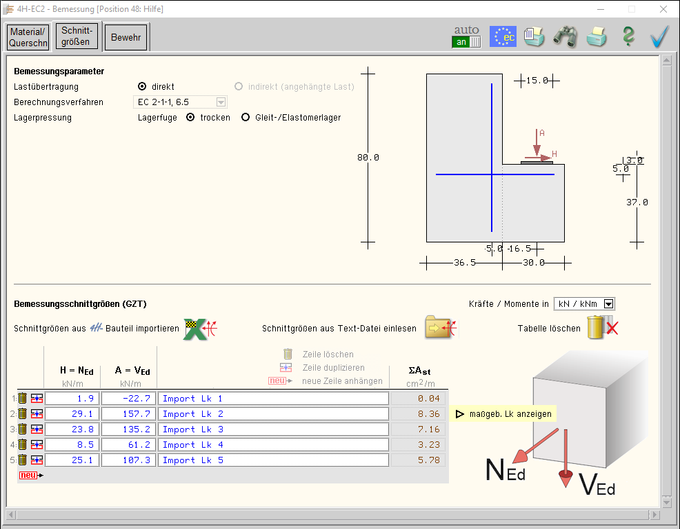

Im zweiten Register werden die Parameter und die

Schnittgrößen

für die Bemessung der Konsolen festgelegt. |

|

|

|

| Bei der Bemessung wird unterschieden zwischen dem Tragverhalten

einer Lastkonsole (Einzelkonsole an einer Stütze), einer Auflagerkonsole

(Einzelkonsole an einem Träger) und einer Trägerkonsole (einseitiges

Konsolband an einem Balken). In Abhängigkeit der System-Einstellung

(s. Register 1) werden die Bemessungsparameter

angeboten. |

|

| Lastkonsole |

|

|

|

| Bild vergrößern |

|

|

|

|

|

|

| Bemessungsparameter |

|

|

| Die Lastübertragung kann direkt,

d.h. über die Lagerplatte von oben in die

Konsole, erfolgen, oder indirekt als angehängte

Last (z.B. durch einen Querträger) unten angreifen. |

|

| Erfolgt die Lastübertragung indirekt, wird

ein Teil der angehängten Last in die Konsole hochgehängt. |

| Der andere Teil wird über eine schräge Bewehrung in die

Stütze geleitet. |

| Für den Lastanteil unten ist

die Neigung der schrägen Bewehrung anzugeben. |

|

| Die Bemessung einer Lastkonsole kann nach vier Verfahren erfolgen. |

| Implementiert sind das Verfahren aus Leonhardt,

T.3, die Verfahren aus den Heften

399, 600 des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton sowie das Verfahren n. EC 2-1-1 Kap. 6.5. |

|

| Erfolgt die Lastübertragung direkt,

wird bei Anordnung einer Lagerplatte (s. Reg. 1) die Lagerpressung ausgewertet in Abhängigkeit

davon, ob eine trockene Lagerfuge (Reibung) oder eine Gleitfuge vorliegt. |

| Bei trockenen Lagerfugen ist immer eine Horizontallast anzusetzen. |

|

| Die Beschreibung der Konsolbemessung befindet

sich hier. |

|

| Bei direkter Lastübertragung

kann zusätzlich zur Bemessung der Konsole

ein Ermüdungsnachweis des Querschnitts n. EC 2-1-1, 6.8.6(2) + 6.8.7(2)

(vereinfachtes Verfahren) geführt werden. |

| Dazu sind die zulässige Spannungsdifferenz

in der Hauptzugbewehrung Δσs sowie

der Zeitpunkt der Erstbelastung des Betons durch

die ermüdungswirksamen Lasten t0 anzugeben. |

| Die Spaltzugbewehrung wird proportional zur Hauptzugbewehrung erhöht. |

|

|

|

|

|

| Auflagerkonsole |

|

|

|

| Bild vergrößern |

|

|

|

|

|

|

| Bemessungsparameter |

|

|

| Die Lastübertragung kann mit Variante 1 oder 2 erfolgen. |

| Bei Variante 1 wird die Auflagerkraft

über eine schräge Druckstrebe durch die Konsole

geführt und mit horizontaler und vertikaler Zugbewehrung in den Träger geleitet. |

|

| Bei Variante 2 wird ein Teil

der Auflagerkraft in der Konsole hochgehängt und über eine schräge Zugbewehrung

in den Träger geleitet. Der andere Teil der Kraft wird nach Variante 1 bemessen. |

| Für den Lastanteil schräg ist

die Neigung der schrägen Bewehrung anzugeben. |

|

| Die Bemessung einer Lastkonsole kann nach vier Verfahren erfolgen. |

| Implementiert sind das Verfahren aus Leonhardt,

T.3, die Verfahren aus den Heften

399, 600 des Deutschen Ausschusses

für Stahlbeton sowie das Verfahren n. EC 2-1-1, Kap. 6.5. |

|

| Bei Anordnung einer Lagerplatte (s. Reg. 1) wird die Lagerpressung ausgewertet

in Abhängigkeit davon, ob eine trockene Lagerfuge (Reibung) oder eine Gleitfuge vorliegt. |

| Bei trockenen Lagerfugen ist immer eine Horizontallast anzusetzen. |

|

| Beim Bemessungsverfahren n. EC

2-1-1, Kap. 6.5, ist zur Bestimmung des Verankerungspunktes der Hauptzugbewehrung der

Druckstrebenwinkel aus der Schubbemessung des Trägers anzugeben. |

| Er kann entweder minimal (n. Norm)

oder mit einem festen Wert vorgegeben werden. |

| Die Neigung der Druckstrebe wird in der Grafik angezeigt. |

|

| Die Beschreibung der Konsolbemessung befindet

sich hier. |

|

|

|

|

|

| Trägerkonsole |

|

| Eine Trägerkonsole kann als zur Lastaufnahme (Lastkonsole)

oder Lastabgabe (Auflagerkonsole) dienen. |

| Da sich die Stabwerke innerhalb der Systeme nicht unterscheiden,

wird im Folgenden die Lastkonsole beschrieben. |

|

|

|

| Bild vergrößern |

|

|

|

|

|

|

| Bemessungsparameter |

|

|

| Die Lasteinleitung erfolgt stets direkt. |

|

|

| Die Bemessung erfolgt stets n. EC 2-1-1 Kap. 6.5. |

|

|

| Bei Anordnung einer Lagerplatte (s. Reg. 1) wird die Lagerpressung ausgewertet

in Abhängigkeit davon, ob eine trockene Lagerfuge (Reibung) oder eine Gleitfuge vorliegt. |

| Bei trockenen Lagerfugen ist immer

eine Horizontallast anzusetzen. |

|

| Die Beschreibung der Konsolbemessung befindet

sich hier. |

|

|

|

|

|

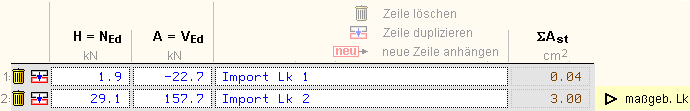

| Bemessungsschnittgrößen (GZT) |

|

|

Die Schnittgrößen werden als Bemessungsgrößen

mit der Vorzeichendefinition

der Statik eingegeben, wobei das x,y,z-Koordinatensystem

dem l,m,n-System

der pcae-

Tragwerksprogramme entspricht. |

| Es können bis zu 10.000 Schnittgrößenkombinationen

eingegeben werden. |

| Da eine Konsole einem Gelenk bzw. gelenkigen

Auflager in den Stabwerken entspricht, wird die Stabnormalkraft

als Horizontalkraft und die Stabquerkraft als

Vertikalkraft interpretiert. |

|

|

|

|

|

|

| Ist die Online-Berechnung (auto) aktiviert,

wird Summe der erforderlichen Zugbewehrung je Schnittgrößenkombination

am Bildschirm angegeben. |

Die maximal erforderliche Summe der Zugbewehrung

ist gekennzeichnet und bestimmt eine maßgebende Lastkombination,

deren Berechnung über den Aktions-Knopf  direkt

am Bildschirm angezeigt werden kann. direkt

am Bildschirm angezeigt werden kann. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

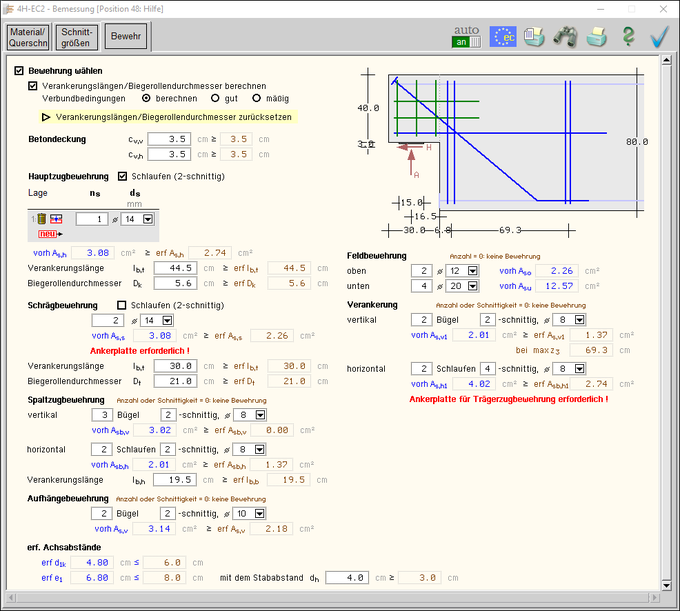

Im dritten Register kann eine Bewehrung gewählt

werden. |

|

|

|

|

| Bild vergrößern |

|

|

|

|

|

|

| Möglichkeiten der Bewehrungswahl |

|

|

| Anhand einer Auflagerkonsole in Variante 2 werden die

Möglichkeiten der Bewehrungswahl erläutert. |

| Die Bemessung der Konsole liefert eine maximal erforderliche

Bewehrung, die bei Online-Berechnung in Reg.

1 dargestellt ist (nicht erforderliche Bewehrung ist hier nicht

aufgeführt). |

|

| Die erforderliche Bewehrung ist durch eine vorhandene

Bewehrung abzudecken. |

| Auch wenn eine Bewehrung nicht erforderlich ist, kann

konstruktiv eine Bewehrung vorgesehen werden. |

|

| Optional können die minimalen Verankerungslängen

und Biegerollendurchmesser der Zugbewehrung berechnet (und

grafisch) dargestellt werden. Zahlenmäßig werden sie hier nicht

ausgegeben. |

| Dazu ist festzulegen, ob die Verbundbedingungen

entweder in Abhängigkeit des Abstands zum Betonierrand

berechnet, stets als gut (z.B. bei liegender Fertigung)

oder mäßig angenommen werden sollen. |

| Die Zahlenwerte können manuell verändert,

jedoch über die Option zurücksetzen

auf den Rechenwert gesetzt werden. |

|

| Für die Berechnung der Abstände ist zunächst

die Betondeckung / das Verlegemaß zu wählen. Aus konstruktiven Gründen (z.B. zur Berechnung

des Biegerollendurchmessers bei Schlaufen) kann es sinnvoll sein,

vertikal und horizontal unterschiedliche Betondeckungen vorzusehen. |

| Werden die Expositionsklassen des Bauteils berücksichtigt

(s. Reg. 1, Expositionsklasse),

wird die gewählte mit der erforderlichen Betondeckung verglichen.

Ein Fehler wird gekennzeichnet. |

|

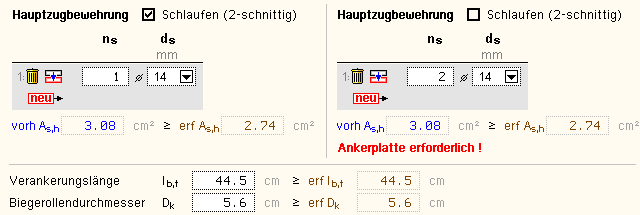

| Hauptzugbewehrung |

|

|

|

| Mit Hauptzugbewehrung wird

die Bewehrung in der Konsole oberhalb der Ankerplatte bezeichnet.

Sie kann als 2-schnittige Schlaufe oder als Bewehrungsstab eingegeben

werden. Mit der Anzahl der Schlaufen/Stäbe ns und dem Durchmesser ds ist sie

lagenweise in die Tabelle einzugeben. Es können bis zu zehn Lagen

angeordnet werden. |

Ist die Online-Berechnung aktiviert, wird die gewählte

mit der erforderlichen Längsbewehrung verglichen.

Ein Fehler wird gekennzeichnet. |

| Bei Anordnung von Bewehrungsstäben (anstelle von

Schlaufen) wird bei Online-Berechnung und Berechnung der Verankerungslängen

die vorhandene mit der erforderlichen Verankerungslänge verglichen.

Ist sie nicht ausreichend, erfolgt die Meldung (auch grafisch), dass

der Stab mittels einer Ankerplatte o.Ä. verankert werden muss. |

| Es werden die erforderliche Verankerungslänge

im Träger (hier: wirksam ab e1+z3) sowie bei Schlaufen der

minimale Biegerollendurchmesser in der Konsole angegeben. Sie können manuell angepasst werden. |

|

| Schrägbewehrung |

|

|

|

| Die Schrägbewehrung deckt

die schräge Zugstrebe ab. Sie kann als 2-schnittige Schlaufe

oder als Bewehrungsstab eingegeben werden. |

Ist die Online-Berechnung aktiviert, wird die gewählte

mit der erforderlichen Längsbewehrung verglichen.

Ein Fehler wird gekennzeichnet. |

| Bei Anordnung von Bewehrungsstäben (anstelle von

Schlaufen) wird bei Online-Berechnung und Berechnung der Verankerungslängen

die vorhandene mit der erforderlichen Verankerungslänge verglichen.

Ist sie nicht ausreichend, erfolgt die Meldung (auch grafisch), dass

der Stab mittels einer Ankerplatte o.Ä. verankert werden muss. |

| Es werden die erforderliche Verankerungslänge

im Träger (hier: wirksam ab Abbiegung Träger) sowie die

minimalen Biegerollendurchmesser im Träger sowie bei Schlaufen in der Konsole

angegeben. Sie können manuell angepasst werden. |

|

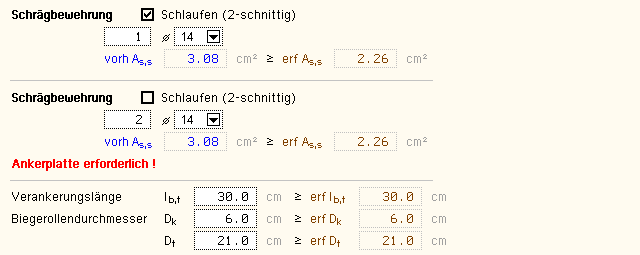

| Spaltzugbewehrung |

|

|

|

| Die Spaltzugbewehrung befindet

sich im Bereich der Konsole. Eine vertikale Spaltzugbewehrung wird

als Bügel ausgeführt werden, horizontal sind Schlaufen anzuordnen.

Die Anzahl bezeichnet die vertikal oder horizontal nebeneinander liegenden

Bewehrungselemente. |

Ist die Online-Berechnung aktiviert, wird die gewählte

mit der erforderlichen Längsbewehrung verglichen.

Ein Fehler wird gekennzeichnet. |

| Es wird die erforderliche Verankerungslänge

der horizontalen Spaltzugbewehrung

angegeben. Sie kann manuell angepasst werden. |

|

| Aufhängebewehrung |

|

|

|

| Die Aufhängebewehrung und Bewehrungsverankerung befinden sich im Träger. Auch hier wird die vertikale Bewehrung

als Bügel und die horizontale Bewehrung als Schlaufe ausgebildet. |

| Die vertikale Verankerung ist bei max z3 anzuordnen. |

|

|

| Es ist zu beachten, dass die

Aufhängebügel möglichst dicht

am Trägerrand liegen, daher sollte ihr

Abstand nicht zu groß gewählt werden! |

|

|

|

|

|

Ist die Online-Bemessung aktiviert, wird die gewählte

mit der erforderlichen Aufhängebewehrung verglichen.

Ein Fehler wird gekennzeichnet. |

| Bei der Online-Berechnung wird

die vorhandene mit der erforderlichen Übergreifungslänge

der horizontalen Verankerungsbewehrung mit der Feldbewehrung

verglichen. Sie bezieht sich auf den Abstand e1-cv,h.

Ist sie nicht ausreichend, erfolgt die Meldung (auch grafisch),

dass der Stab mittels einer Ankerplatte o.Ä. verankert werden muss. |

|

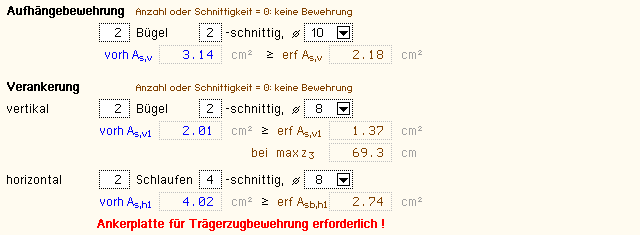

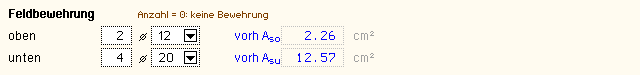

| Feldbewehrung |

|

|

|

|

| Zur Info und Berechnung der horizontalen Bewehrungsverankerung

ist die Feldbewehrung im Träger anzugeben. |

| Da sie kein Ergebnis der Konsolberechnung darstellt,

wird sie in der Grafik in Pastell angedeutet. |

|

| Achsabstände |

|

| Mit den eingegebenen Werten werden die erforderlichen

(minimalen) Achsabstände berechnet.

Der erforderliche Abstand wird mit dem Eingabewert (s. Reg.

1, Achsabstände) verglichen. Ein Fehler wird gekennzeichnet. |

|

|

|

| Sind bei der Hauptzugbewehrung mehr als eine Bewehrungslage

oder bei der Aufhängebewehrung mehr als ein Bügel angegeben, werden

die minimalen Stababstände

(vertikal dv bzw. horizontal dh) ermittelt. Sie werden zur Info

am Bildschirm angegeben. |

| Es kann ein fixer Stababstand eingegeben werden, mit

dem der Achsabstand berechnet wird. Ist der Eingabewert = 0, wird

der Mindestabstand verwendet. |

|

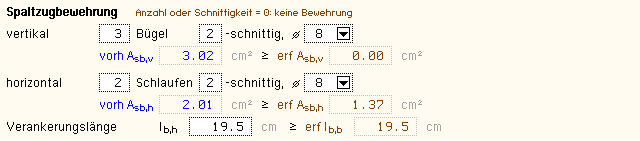

| Druckliste |

|

In der Druckliste werden die gewählten Werte dokumentiert

und mit den Berechnungswerten verglichen.

Fehler werden gekennzeichnet. |

| Ist die Verankerungslänge nicht ausreichend, wird

bei Stabstahl eine Ankerplatte zur Verankerung der Zugkraft angeordnet.

Schlaufen können nicht mit Ankerplatten verankert werden. |

| Sonderfall: Ist die Verankerungslänge der horizontalen

Verankerungsschlaufen As,h1 nicht ausreichend, muss die

Feldzugbewehrung mit Ankerkörpern verankert werden. Die horizontale

Verankerung kann dann entfallen. |

|

|

| Ankerplatten sind gesondert zu bemessen! |

|

|

|

|

|

| Abschließend erfolgt eine maßstäbliche

Darstellung der bewehrten Konsole (Maßstab der

Grafik, s. Ausdrucksteuerung)

sowohl in der Druckliste als auch als Bewehrungsplan. |

| Die Systemabmessungen sowie die vorhandenen Achsabstände

und Mindestbiegerollendurchmesser der Bewehrung sind angegeben. |

| Sind Ankerplatten erforderlich, werden sie in der Grafik

angedeutet. |

|

|

|

|

| Beispiel einer Lastkonsole (direkte Lastübertragung) |

|

|

|

| Lastkonsolen werden häufig an Fertigteilstützen

angebracht, die Verbundbedingungen können deshalb unabhängig

vom Abstand zum Betonierrand als gut eingestuft werden. |

| Es werden twei Schlaufen ineinander liegend in der

ersten Lage angeordnet und eine Schlaufe in der zweiten Lage. |

| Deren Verankerungslänge in der Konsole ist

u.A. abhängig vom Abstand zum Betonrand senkrecht zur

Schlaufe. Daher kann es vorteilhaft sein, wenn dieser größer

(als 3 x Stabdurchmesser) gewählt wird. |

|

|

|

|

|

| Beispiel einer Trägerkonsole |

|

|

|

| Träger- und Konsollängsbewehrung sind lediglich

informativ. |

| Bemessen werden die Hauptzug- und die Aufhängebewehrung,

die als Bügel zusätzlich zur Schubbewehrung aus der Trägerbemessung

einzulegen sind. |

|

|

| Bei einseitigen Trägerkonsolen ist die Torsionsbeanspruchung

im Träger auf Grund der exzentrischen Lasteinleitung zu beachten! |

|

|

|

|

|

|

|

|

| Biegerollendurchmesser, Verankerungslängen, Übergreifungslängen |

|

|

| Im Programm werden die Mindestwerte der Verankerungslängen, Übergreifungslängen

und Biegerollendurchmesser n. EC 2, 8 berechnet. |

|

| Biegerollendurchmesser n. EC 2-1-1, 8.3 |

|

| Um eine Schädigung der Bewehrung zu vermeiden, darf der Biegerollendurchmesser

von gebogenen Stäben und Schlaufen nicht kleiner sein als Dmin.

Dmin ist n. EC 2-1-1, Tab. 8.1N, bzw. EC 2-1-1/NA-DE, Tab. 8.1DE, festgelegt. |

|

| EC 2-1-1, Tab. 8.1N - für Stäbe und Draht |

|

| EC 2-1-1/NA-DE, Tab. 8.1DE - für Stäbe |

|

| Für Stäbe ist n. EC 2-1-1, 8.3(3), der Biegerollendurchmesser zu

erhöhen auf (nicht NA-DE) |

|

| Der Wert für fcd darf i.d.R. nicht größer als derjenige für die Betonfestigkeitsklasse C55/67 angenommen werden. |

|

|

| Diese Bedingung wird hier nicht überprüft! |

|

|

|

|

| Verankerung der Längsbewehrung n EC 2-1-1, 8.4 |

|

| Bewehrungsstäbe müssen so verankert werden, dass ihre

Verbundkräfte ohne Betonschädigungen in den Beton eingeleitet werden. |

Hier werden nur Zugverankerungen ohne Querbewehrung und angeschweißte

Querstäbe

sowie ohne Querdruck betrachtet. |

| N. 8.4.4(1) wird der Bemessungswert der Verankerungslänge ermittelt mit |

|

| |

| Die Mindestverankerungslänge für Zugverankerungen beträgt |

|

| Unterschiede zum NA-DE |

| Berechnung der Verbundfestigkeit: Der gute Verbundbereich geht bis

300 mm (anstelle 250 mm). |

| Berechnung der Mindestverankerungslänge |

|

| Bemessungswert der Verankerungslänge |

|

| Übergreifungslänge n EC 2-1-1, 8.7.3 |

|

| Die bauliche Durchbildung von Stößen zwischen Stäben

muss so ausgeführt werden, dass die Kraftübertragung zwischen den Stäben

sichergestellt ist und keine Betonschädigungen auftreten. |

| Hier werden nur Übergreifungslängen von Zugstäben betrachtet. |

| N. 8.7.3(1) wird der Bemessungswert der Übergreifungslänge ermittelt mit |

|

| Die Mindestverankerungslänge für Zugverankerungen beträgt |

|

| Unterschiede zum NA-DE |

| Berechnung der Verbundfestigkeit: Der gute Verbundbereich geht bis

300 mm (anstelle 250 mm). |

| Berechnung der Mindestverankerungslänge |

|

| Bemessungswert der Verankerungslänge |

| Der Beiwert α6 wird Tab. 8.3DE entnommen (Sonderregeln

werden hier nicht berücksichtigt) |

|

|

| Druckliste, Auszug |

|

| Bei Aktivierung der Zwischenergebnisse (s. Ausdrucksteuerung)

werden die Rechenwege zur Berechnung der erforderlichen

Verankerungs-, Übergreifungslängen und Biegerollendurchmesser

dokumentiert. |

|

| Ergänzend werden die kritischen vorhandenen

Verankerungslängen (z.B. in der Konsole) angegeben. |

|

|

|

|

|

|

|

|

| Mit dem Programm 4H-EC2KB, Bemessung von Konsolen, können |

|

| mit vier Verfahren |

|

|

|

| Leonhardt (historisch, n. DIN 1045 '88) |

|

|

|

| Heft 399, DAfStb (historisch, n. DIN 1045 '88) |

|

|

| bemessen werden. |

|

| Als Konsolen werden kurze Kragarme bezeichnet, für

die die Balkentheorie nicht gilt. |

| Daher werden hier nur Konsolen mit dem Verhältnis

Δa / hk ≤ 1 betrachtet. |

| Da eine Scheibentragwirkung vorliegt, werden Konsolen

mit einfachen Stabwerksmodellen berechnet, die sich je nach Typ und

Länge der Konsole unterscheiden. |

|

|

| Lastkonsole |

|

|

| Lastkonsolen sind exzentrische Auflager für Träger

o.Ä., die häufig an Fertigteilstützen angebracht sind. |

| Die Lasten werden von oben meist über eine Lagerplatte

in die Konsole eingeleitet (direkte Lasteinleitung) oder unten an die

Konsole angehängt (indirekte Lasteinleitung). |

| Es werden nur vertikale Druckkräfte A und bei direkter

Lasteinleitung auch horizontale Kräfte H, die das Exzentrizitätsmoment

vergrößern, bei der Bemessung berücksichtigt. |

|

|

|

|

|

| Ist eine Lagerplatte mit trockener Fuge vorhanden, ist

eine Horizontalkraft mit mindesten 20% der Vertikalkraft anzusetzen. |

|

| Bei der direkten Lasteinleitung entsteht unterhalb

der Lasteinleitung aus der vertikalen Kraft A eine horizontale

Zugkraft, die zusätzlich zu der Horizontalkraft H von der Zugbewehrung

aufgenommen werden muss. |

| Die Druckstrebe wird für die vertikale Kraft A bemessen. |

| Je nach Länge der Konsole entstehen horizontale

oder vertikale Spaltzugkräfte, die mit Bügeln abzudecken sind. |

|

|

| Verfahren n. Heft 600, DAfStb |

|

| Das Verfahren im Heft 600, DAfStb,

basiert auf den Angaben in Heft 525, DAfStb, zur Bemessung einer Konsole. |

| Im Folgenden gilt FEd = A und HEd = H und VEd = A. |

|

| Voraussetzung |

|

| Hauptzugbewehrung |

|

| Querkraft |

|

| Spaltzugbewehrung |

|

| Lagerpressung |

|

|

|

|

|

| Verfahren n. EC 2-1-1, Kap. 6.5 |

|

| Das Verfahren n. EC 2-1-1, Kap.

6.5, wird im Unterschied zu dem Verfahren n.

Heft 600, DAfStb, vollständig über

Zug- und Druckstreben formuliert. |

| Im Folgenden gilt FEd = A und HEd = H. |

|

| Voraussetzung |

|

|

| Bestimmung der Knotenabmessungen |

|

| Hauptzugbewehrung |

|

| Spaltzugbewehrung (s. Fingerloos/Stenzel Bk '07, T.2) |

|

Lagerpressung s. Heft 600, DAfStb. |

|

|

|

|

| Verfahren n. Leonhardt |

|

Im Folgenden beziehen sich die

Bezeichnungen auf DIN 1045 '88, d.h.

Konsolhöhe dk = hk und

Achsabstand d' = d1k und statische

Höhe hk = dk und Bemessungsfestigkeit

βR = fcd. |

|

| Voraussetzung |

|

| Annahme |

|

| Hauptzugbewehrung |

|

| Betondruckstrebe |

|

| Spaltzugbewehrung konstruktiv |

|

| Lagerpressung |

|

|

|

|

|

| Verfahren n. Heft 399, DAfStb |

|

Im Folgenden beziehen sich die

Bezeichnungen auf DIN 1045 '88, d.h.

Konsolhöhe dk = hk und

Achsabstand d' = d1k und statische

Höhe hk = dk und Bemessungsfestigkeit

βR = fcd. |

| Da das Verfahren nur für

alte Betongüten gilt (s. Querkraftbemessung),

werden neue oder frei definierte Betongüten

entsprechend umgerechnet. |

|

| Voraussetzung |

|

| Querkraft |

|

| Annahme |

|

| Hauptzugbewehrung s. Leonhardt |

|

| Spaltzugbewehrung |

|

| Lagerpressung s. Leonhardt |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Bei der indirekten Lasteinleitung wird ein Teil

der Last (vert·A) über eine Aufhängebewehrung zum oberen

Rand geführt und dann wie bei der direkten Lasteinleitung behandelt. |

| Der andere Teil der Last ((1-vert)·A) wird

durch Schrägbewehrung rückwärtig verankert. |

|

| Aufhängebewehrung |

|

| Schrägbewehrung |

|

|

|

|

|

|

| Auflagerkonsole |

|

|

| Auflagerkonsolen sind ausgeklinkte Trägerenden, die häufig

im Fertigteilbau zur Weitergabe der Lasten von Trägern an Stützen o.Ä. dienen. |

| Der innere Kraftfluss und damit das Rissbild ist einerseits

vom Verhältnis hk/h und andererseits von der Bewehrungsführung abhängig. |

| Je kleiner hk / h ist, umso mehr muss die im Träger

ankommende Querkraft V = A in die "Nase" hochgehängt werden. |

Das Aufhängen kann mit lotrechten Bügeln und der zugehörigen

Kraft ZV (Variante 1) oder mit

Schrägbewehrung - Kraft ZS (Var. 2) – geschehen. |

| Es werden nur vertikale Druckkräfte A und horizontale

Kräfte H, die das Exzentrizitätsmoment vergrößern,

bei der Bemessung berücksichtigt. |

Ist eine Lagerplatte mit trockener Fuge vorhanden, ist eine

Horizontalkraft mit mindestens

20% der Vertikalkraft anzusetzen. |

|

|

|

|

|

| Der Kraftfluss entspricht folgendem Fachwerkmodell |

|

|

| Verfahren n. Heft 600, DAfStb |

|

| Im Folgenden gilt FEd = A, HEd = H, VEd = A. |

|

| Voraussetzung |

|

| Hauptzugbewehrung |

|

| Querkraft |

|

| Aufhängebewehrung |

|

| Verankerung der Hauptzugbewehrung |

|

| Spaltzugbewehrung |

|

| Verankerung der Feldbewehrung für ZA+H |

|

| Lagerpressung |

|

|

|

|

|

| Verfahren n. EC 2-1-1, Kap. 6.5 |

|

| Das Verfahren n. EC 2-1-1, Kap. 6.5,

wird im Unterschied zu dem Verfahren n. Heft 600,

DAfStb, vollständig über Zug- und Druckstreben formuliert. |

| Im Folgenden gilt FEd = A und HEd = H

und statische Höhe dk = hk - d1k - cnom - dsb ≈ hk - d1k - 3 cm. |

|

| Voraussetzung |

|

| Bestimmung der Knotenabmessungen (Druckstrebentragfähigkeit) |

|

| Hauptzugbewehrung |

|

| Aufhängebewehrung |

|

| Die Hauptzugbewehrung ist ab der Druckstrebe des Trägers bei |

|

| zu verankern. Eine zusätzliche Bewehrung As,v1 ist nicht erforderlich. |

|

| Spaltzugbewehrung (s. Fingerloos/Stenzel Bk'07, T.2) |

|

| Verankerung der Feldbewehrung s. Heft 600, DAfStb |

|

| Lagerpressung s. Heft 600, DAfStb. |

|

|

|

|

| Verfahren n. Leonhardt |

|

Im Folgenden beziehen sich die Bezeichnungen auf DIN 1045 '88, d.h.

Konsolhöhe dk = hk und Achsabstand

d' = d1k und statische Höhe hk =

dk und Bemessungsfestigkeit βR = fcd. |

|

| Voraussetzung |

|

| Annahme |

|

| Hauptzugbewehrung |

|

| Betondruckstrebe |

|

| Aufhängebewehrung |

|

| Abmessungen der Nase zur Umlenkung der Druckkraft |

|

| Spaltzugbewehrung konstruktiv |

|

| Verankerung der Feldbewehrung konstruktiv |

|

| Lagerpressung |

|

|

|

|

|

| Verfahren n. Heft 399, DAfStb |

|

Im Folgenden beziehen sich die Bezeichnungen auf DIN 1045 '88, d.h.

Konsolhöhe dk = hk und Achsabstand

d' = d1k und statische Höhe

hk = dk und Bemessungsfestigkeit

βR = fcd. |

| Da das Verfahren nur für alte

Betongüten gilt (s. Querkraftbemessung), werden

neue oder frei definierte Betongüten entsprechend umgerechnet. |

|

| Voraussetzung |

|

| Querkraft |

|

| Annahme |

|

| Hauptzugbewehrung |

|

| Aufhängebewehrung |

| Um die geringere Wirksamkeit einer rein lotrechten Aufhängebewehrung zur

Begrenzung der Breite des Kehlrisses zu berücksichtigen, wird näherungsweise die Vertikalkraft ZV um den Faktor "fak" erhöht |

|

| Verankerung der Hauptzugbewehrung |

|

| Spaltzugbewehrung |

|

| Verankerung der Feldbewehrung für ZA+H |

|

| Lagerpressung s. Leonhardt |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Der Kraftfluss entspricht folgendem Fachwerkmodell |

|

| Bei Variante 2 wird ein Teil der Last (vert·A) wie

bei Variante 1 behandelt. Das gilt für alle Verfahren mit Ausnahme des Verfahrens n. Leonhardt, s.u.. |

| Der andere Teil der Last ((1-vert)·A) wird über eine

vertikale Druckstrebe zum Druckgurt geführt und dann durch Schrägbewehrung

mit der Zugbewehrung des Trägers verbunden. |

|

| Schrägbewehrung |

|

|

|

| Verfahren n. Leonhardt |

|

| Wichtig ist die obere Verankerung. Theoretisch tritt aus diesem Lastanteil an der Nase

keine Zugkraft auf, dennoch ist dort eine Bewehrung für ZA nötig,

um ein Abscheren der Nase entlang der Schrägstäbe zu verhüten und um H aufzunehmen. |

|

| Zugbewehrung horizontal |

|

| Abmessungen der Nase |

|

|

|

|

|

|

|

|

| Trägerkonsole |

|

|

| Trägerkonsolen sind Konsolbänder an Trägern,

die zur Aufnahme (als Lastkonsole) oder Abgabe (als Auflagerkonsole) von Linienlasten dienen. |

| Die Kräfte werden über Bügel in den Träger geleitet. |

| Bei der Bemessung werden nur vertikale Druckkräfte A und horizontale

Kräfte H, die das Exzentrizitätsmoment vergrößern, berücksichtigt. |

| Ist eine Lagerplatte mit trockener Fuge vorhanden, ist eine

Horizontalkraft mit mindesten 20% der Vertikalkraft anzusetzen. |

| Der Kraftfluss entspricht folgendem Fachwerkmodell |

|

|

| Voraussetzung |

|

| Hauptzugbewehrung |

|

| Aufhängebewehrung |

|

| Bei 2-schnittigen Bügeln ergibt sich vereinfachend |

|

| Nachweis der Druckstrebe s. EC 2-1-1, Kap. 6.5 (Lastkonsole ac1 / 2 = e1). |

|

|

|

|

|

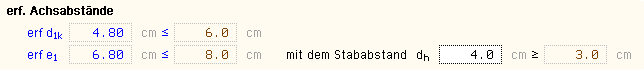

| Die statische Berechnung eines Bauteils beinhaltet

i.A. die Modellbildung mit anschließender Berechnung

des Tragsystems sowie nachfolgender Einzelnachweise von Detailpunkten. |

| Bei der Beschreibung eines Details sind die zugehörenden

Schnittgrößen aus den Berechnungsergebnissen des Tragsystems zu extrahieren

und dem Detailnachweis zuzuführen. |

| In der Programmorganisation gibt es hierzu verschiedene Vorgehensweisen |

|

zum einen können Tragwerks- und Detailprogramm

fest miteinander verbunden sein, d.h. die Schnittgrößen-

übergabe

erfolgt intern. Es sind i.A. keine weiteren Eingaben

(z.B. Geometrie) notwendig, jedoch möglich

(z.B.

weitere Belastungen). Die Programme bilden eine Einheit. |

| Dies ist z.B. bei der Programmkombination Stütze mit

Fundament der Fall, da beide Programme auch einzeln

bedient werden können (4H-STUB, 4H-FUND). |

|

|

| zum anderen

sind die 4H-Programme in der Lage, über definierte Punkte miteinander

zu kommunizieren. |

Die Detailprogramme können sich die Schnittgrößen von

den Tragwerksprogrammen über ein zwischen-

geschaltetes Export/Import-Tool

abholen. |

| Anhand eines einfachen Rahmens wird dieser Schnittgrößen-Export/Import

zwischen 4H-Programmen erläutert. |

|

|

|

|

|

|

|

Zunächst sind in dem exportierenden

4H-Programm

(z.B. 4H-FRAP, Räumliche Stabtragwerke) die Orte zu kennzeichnen,

deren Schnittgrößen beim nächsten Rechenlauf exportiert, d.h.

für den Import in

ein Detailnachweisprogramm bereitgestellt

werden sollen. |

|

In diesem Beispiel sollen die Schnittgrößen

für eine Querschnittsbemessung übergeben werden. Dazu

ist an der entsprechenden Stelle ein Kontrollpunkt zu setzen. |

|

Nach einer Neuberechnung des Rahmens

stehen die Exportschnittgrößen

dem aufnehmen-den 4H-Programm (z.B. 4H-EC2AB,

4H-EC2KB, 4H-EC2QB usw.)

zum Import zur Verfügung. |

|

|

|

|

| Ausführliche Informationen zum Export entnehmen Sie

bitte dem DTE®-Schnittgrößenexport. |

|

|

|

|

|

|

|

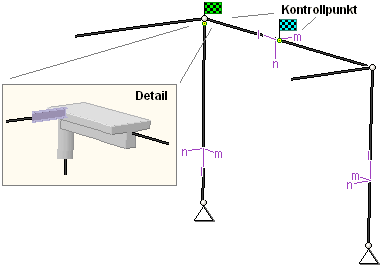

| Aus dem aufnehmenden 4H-Programm

wird nun über den Import-Button das

Fenster zur

DTE®-Bauteilauswahl aufgerufen.

Hier werden alle berechneten Bauteile dargestellt, wobei diejenigen, die Schnittgrößen

exportiert haben, dunkel gekennzeichnet sind. |

Das gewünschte Bauteil kann nun markiert und über

den bestätigen-Button ausgewählt

werden. Alternativ kann

durch Doppelklicken des Bauteils direkt in die DTE®-Schnittgrößenauswahl verzweigt

werden. |

|

|

|

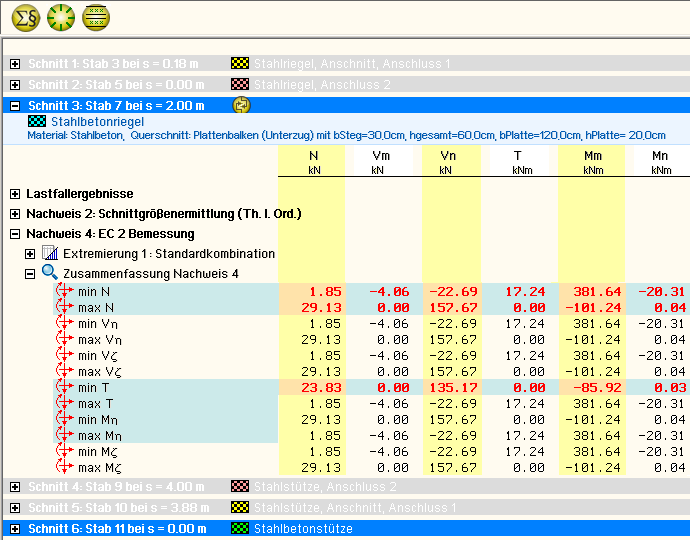

In der Schnittgrößenauswahl werden die verfügbaren

Schnittgrößenkombinationen aller im übergebenden

Programm gekennzeichneten Schnitte angeboten. Dabei sind diejenigen Schnitte

deaktiviert, deren Material

mit dem Detailprogramm nicht kompatibel ist. |

| Es wird nun der Schnitt geöffnet, dessen Schnittgrößen

eingelesen werden sollen. |

|

|

|

| Die in das importierende Programm übertragbaren Schnittgrößenspalten

sind gelb unterlegt. |

Dies sind z.B. im Programm 4H-EC3QB (Querschnittsbemessung) sämtliche verfügbaren Schnittgrößentypen, im

Programm 4H-EC2KB (Konsolbemessung) nur die Typen N und Vn. |

Die Kombinationen können beliebig zusammengestellt

werden, pcae empfiehlt jedoch, nur diejenigen

K.

auszuwählen, die als

Bemessungsgrößen für den zu führenden Detailnachweis

relevant sind. |

|

|

Über den nebenstehend dargestellten Button können doppelte Zeilen eliminiert werden, um die Anzahl der

zu übertragenden Lastkombinationen

zu reduzieren. |

|

|

|

| Nach Bestätigen der DTE®-Schnittgrößenauswahl

bestückt das importierende Programm die Schnittgrößentabelle,

wobei ggf. vorhandene Kombinationen erhalten bleiben. |

|

|

|

|

Die Kompatibilität der Querschnitts- und Nachweisparameter

zwischen exportierendem und importieren-

dem Programm ist zu gewährleisten. |

|

|

|

| |

Eine Aktualisierung der importierten Schnittgrößenkombinationen, z.B. aufgrund einer Neuberechnung

des exportierenden Tragwerks, erfolgt nicht! |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| Eingabeparameter und Ergebnisse werden in einer Druckliste

ausgegeben, deren Umfang über die folgenden Optionen beeinflusst

werden kann |

|

Für die Detail-Position können Vorbemerkungen

in das Druckdokument eingefügt

werden. Der Text kann in den dafür vorgesehenen Text-Editor (erreichbar über  )

eingegeben werden. Die benötigte Zeilenanzahl wird angegeben. )

eingegeben werden. Die benötigte Zeilenanzahl wird angegeben. |

| Es kann eine maßstäbliche grafische

Darstellung des Querschnitts in die Liste

eingefügt werden. |

| Der Maßstab kann entweder vorgegeben werden,

oder die Zeichnung wird im Falle einer Eingabe von Null größtmöglich

in den dafür vorgesehenen Platz gesetzt. |

|

|

|

| Anschließend werden die Eingabeparameter und die Materialsicherheitsbeiwerte bzw. Bemessungsgrößen ausgedruckt. |

| I.A. reicht die Ausgabe der Beton- und Betonstahlsorte

aus; bei Aktivierung der zusätzlichen

Informationen werden

zudem die Rechenparameter ausgegeben. |

| Im Anschluss an die Ergebnisse sind die zur Bemessung

des Querschnitts maßgebenden Parameter

des nationalen Anhangs angeordnet. |

| Zum Schluss kann eine Liste der verwendeten Vorschriften (Normen) abgedruckt werden. |

|

|

| Der Umfang der Ergebnisdarstellung kann ausführlich, standard oder minimal sein. |

|

|

|

|

|

eine ausführliche Ergebnisausgabe beinhaltet

die Ausgabe sämtlicher verwendeter Formeln, um Schritt

für Schritt den Lösungswert nachzuvollziehen |

|

ist dagegen die Ergebnisausgabe minimal, wird nur das Endergebnis

ohne weiteren Kommentar ausgedruckt |

|

im Normalfall reicht die Standardausgabe, bei der nur die

wichtigsten Zwischenwerte zusätzlich zum Endergebnis ausgegeben

werden |

|

|

|

Bei einer großen Anzahl an Lastkombinationen ist

es sinnvoll, die Ergebnisse in sehr kompakter Form tabellarisch auszugeben. |

|

|

|

|

Optional kann die maßgebende

Lastkombination, die zur maximalen Bewehrung (max ρ)

geführt hat, in der

Standard-Form angefügt werden. |

|

| Alternativ kann es sinnvoll sein, den Berechnungsab-lauf

einer frei wählbaren Lastkombination ausgeben zu lassen. |

| Es kann auch keine detaillierte Ausgabe erfolgen. |

|

|

|

|

| Neben der tabellarischen Ausgabe kann auch nur die maßgebende

Lastkombination oder eine frei gewählte Lastkombination protokolliert

werden. |

|

| Um den Umfang des Berechnungsprotokolls zu reduzieren,

kann die Ausgabe von Zwischenergebnissen

und/oder Erläuterungsskizzen unterdrückt werden. |

|

|

|

| Das Abschalten der Erläuterungsskizzen betrifft

nicht die Ausgabe der Übersichtsgrafik (s.o.). |

|

|

| Das Statikdokument wird in strukturierter Form durchnummeriert, die auch mit dem pcae-eigenen |

|

|

|

| Verwaltungsprogramm PROLOG korrespondiert.

Optional kann die Abschnittsnummerierung

unterdrückt werden. |

|

|

|

|

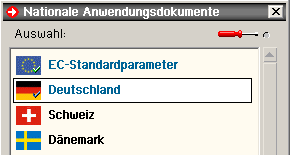

| Die Eurocode-Normen gelten nur in Verbindung mit ihren nationalen Anhängen in dem jeweiligen Land, in dem das

Bauwerk erstellt werden soll. |

| Für ausgewählte Parameter können abweichend

von den Eurocode-Empfehlungen (im Eurocode-Dokument mit 'ANMERKUNG' gekennzeichnet) landeseigene Werte bzw. Vorgehensweisen angegeben

werden. |

|

| In pcae-Programmen können die veränderbaren

Parameter in einem separaten Eigenschaftsblatt eingesehen und ggf.

modifiziert werden. |

Dieses Eigenschaftsblatt dient dazu, dem nach Eurocode zu

bemessenden Bauteil ein nationales Anwendungsdokument

(NA) zuzuordnen. |

| NAe enthalten die Parameter der nationalen Anhänge der

verschiedenen Eurocodes (EC 0, EC 1, EC 2 ...) und ermöglichen den pcae-Programmen

das Führen normengerechter Nachweise, obwohl sie von Land zu Land

unterschiedlich gehandhabt werden. |

|

|

|

| NAe enthalten die Parameter der nationalen Anhänge der

verschiedenen Eurocodes (EC 0, EC 1, EC 2 ...) und ermöglichen den pcae-Programmen

das Führen normengerechter Nachweise, obwohl sie von Land zu Land

unterschiedlich gehandhabt werden. |

Die EC-Standardparameter (Empfehlungen ohne nationalen Bezug)

wie auch die Parameter des deutschen

nationalen Anhangs (NA-DE) sind grundsätzlich

Teil der pcae-Software. |

| Darüber hinaus stellt pcae ein Werkzeug zur

Verfügung, mit dem weitere NAe aus Kopien der bestehenden NAe erstellt

werden können. Dieses Werkzeug, das über ein eigenes Hilfedokument

verfügt, wird normalerweise aus der Schublade des DTE®-Schreibtisches

heraus aufgerufen. Einen direkten Zugang zu diesem Werkzeug liefert die

kleine Schaltfläche hinter dem Schraubenziehersymbol. |

|

|

|

|

| zur Hauptseite 4H-EC2KB, Bemessung von Konsolen |

|

|

|